■研究発表:スパコン富岳のオミクロン株シミュレーションを発表!

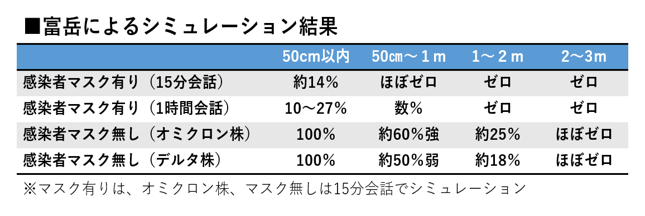

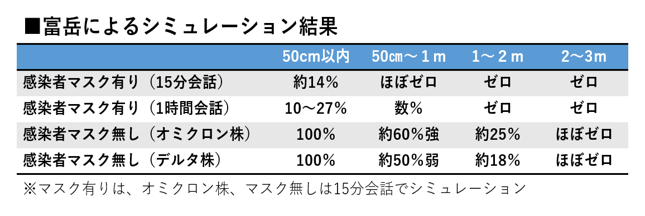

神戸市にある理化学研究所&神戸大学の研究チームは、新型コロナウイルスの飛まつの広がりをスーパーコンピューター「富岳」を使った研究を発表(2月2日)。

同研究チームは、オミクロン株の影響を調べるため、オミクロン株の感染力をデルタ株の1.5倍と想定して、これまでに起きたクラスターの状況などをもとにシミュレーションした結果を発表しました。

シミュレーションの結果は以上の通りです。マスクの無い方が感染リスクは高く、近づけば近づくほど感染リスクが高く、長い時間話すだけ感染リスクは高まります。

なお、デルタ株よりオミクロン株が感染リスクが高いのは、そういう設定をしているからであり、富岳のシミュレーションとは関係ないと思います。

◆感染者がマスクをしていても、50cm以内に近づいて会話をすると、感染リスクがあることが分かります。

おそらくこのシミュレーションは、N95又は不織布などのマスクを完璧に装着して、15分間の会話をすると想定していると思います。

しかし、現実には、完璧なマスク装着をする人は希であり、布やウレタンマスクをしている人もいるので、

単純に感染者のマスク有りの数値を信じるのは危険です。

現在、PCR検査の陽性率が高く、誰が感染していてもおかしくない状況です。

したがって、原則としてマスクをしていない人に近づかないこと。

またマスクをしていても、きっちり装着されていないことを前提と考えて、50cm以内に近づかない、出来れば1m以内での会話を長時間することは止めた方が良いでしょう。

・・・・・・ 掲載日:2022年 2月 6日

・・・ 👆目次

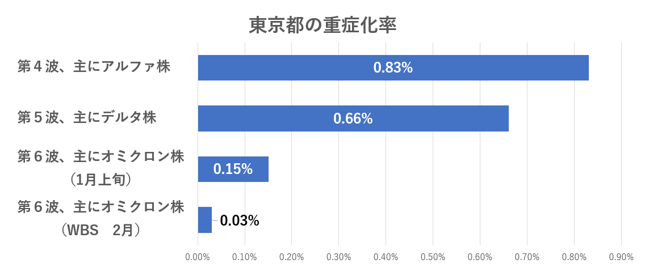

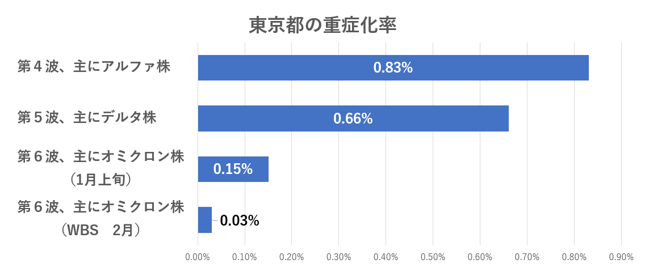

■研究公表:東京大学の仲田泰祐准教授(経済学)の重症化率の推計

東京大学の仲田泰祐准教授は、毎日の重症化率の推定値を割り出し、ウェブサイトで公表。

東京都の重症者の定義は、人工呼吸器や人工心肺装置「ECMO(エクモ)」が必要な患者としている。

デルタ株が引き起こした第5波では、重症化率は0・66%で、感染した1000人のうち6、7人ほどが深刻な容体になった。

重症化率は感染の波を越えるごとに低下している。

2月2日のニュース番組WBSで最新の推定値を0.03%として報道。

第5波のデルタと比べると25分の1になっている。

・・・・・・ 掲載日:2022年 2月 4日

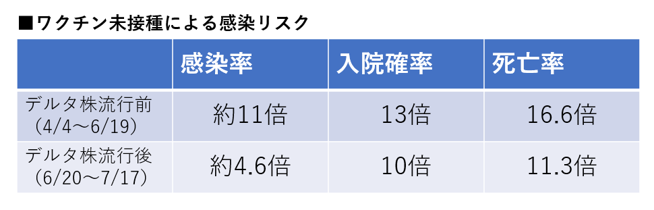

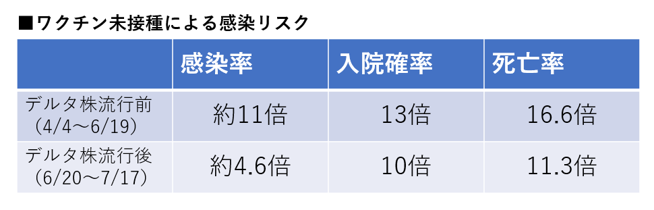

■研究発表:米CDCがワクチン未接種のリスク調査の結果を発表!

アメリカ国内の感染症対策を主導する疾病予防管理センター(CDC)が、新型コロナウイルスのワクチン接種によるリスク軽減状況を調査し、その結果を発表しました。

CDCが発表した研究は、アメリカにおいてデルタ株が流行する前の2021年4月4日~6月19日と、デルタ株が流行した後の6月20日~7月17日の2つの期間において、

各年齢層における感染率・入院確率・死亡率を算定するというものです。

米国13州の感染事例60万件を調査分析しています。

感染率については、デルタ株の流行以前では未接種者の感染率は接種完了者に比べて約11倍になるという結果が得られていましたが、

デルタ株の流行以降では約4.6倍という結果となりました。

入院確率については、流行以前では未接種者はワクチン接種完了者に比べ13倍で、流行以降は10倍。

死亡率については、流行以前では16.6倍、流行以降は11.3倍でした。

◎ワクチン未接種の場合=「感染率が約5倍、入院確率が約10倍、死亡率が約11倍」

デルタ株以前ではワクチン効果が高く、その分ワクチンを受けない人のリスクは高かったのですが、

デルタ株の感染力が強いので、デルタ株流行後は、ワクチン接種者のリスクが下がっています。

すでにワクチンを接種した方のこの表の見方としては、ワクチンを接種したことによるリスク回避効果が薄れているという意味になるので、

ワクチンをしても、デルタ流行前以上に感染防止対策は徹底する必要があると読み解くのが正しいと思います。

※ワクチン接種者の感染率は、約11倍から約4.6倍と半分以下に大きく下がっていますが、

入院確率は13倍から10倍と23%、死亡率は16.6倍から11.3倍と32%とそれほど下がっていません。

感染してもそれほどひどい状態にはならないということです。

デルタ株に対してもワクチンを接種しておいた方が、リスクはかなり少なくなると判断できそうです。

◎参考資料:米CDC「ワクチン接種しなければ死亡リスク11倍」

:ワクチン未接種だと新型コロナデルタ株への感染率が5倍&死亡率が11倍

・・・・・・ 掲載日:2021年 9月14日

・・・ 👆目次

■研究発表:不妊治療を行う民間クリニックが「精子への影響」発表!

不妊治療を行う「リプロダクションクリニック」の研究グループが、ワクチンと精子への影響についての研究を発表。

9月9日に日テレニュースで紹介されていました。

◇調査対象は、ファイザーの新型コロナワクチンを接種した生殖能力に問題の無い22歳から47歳までの男性11名。

◇調査方法は、ワクチン接種前の精子と接種後の精子の比較

① 1回目のワクチン接種から2週間後の精子

② 2回目のワクチン接種から2週間後の精子

③ 2回目のワクチン接種から4週間後の精子

◇調査の主な比較内容は、以下の通りです。

① 精子の数

② 精子の濃度

③ 精子の運動率

④ 精子のDNAの損傷率

◇調査結果 いずれの時期、項目でも接種による負の影響は認められなかった。

なお、今回の対象は11人と少ないため、このクリニックではマイアミ大学と共同で、

より多い人数を対象に長期的な影響や追加接種による変化などの研究も検討しているとのことです。

リプロダクションクリニックの石川智基医師は、

「ワクチンを打つと不妊になるという科学的根拠のない情報が出回っているが、

今回のようなデータを知ったうえで接種の判断をしてほしい」と話しているとのことです。

◎参考資料:ワクチン接種「精子に悪影響見られず」 日テレ

:ワクチン接種を受けた男性の調査結果 NHK

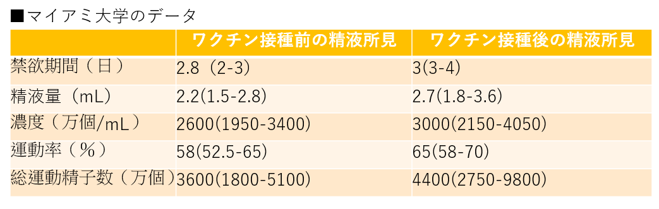

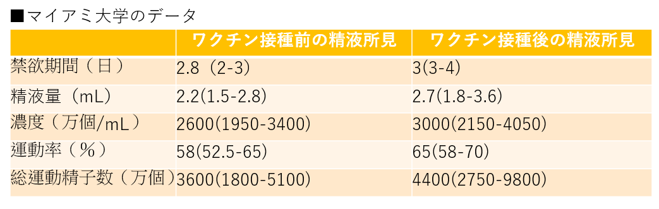

★アメリカのマイアミ大学で同様の研究が行われていました。結果も上記のクリニックと同じようなものです。

参考になると思いますので、概要を紹介しておきます。

◇調査対象 18歳から50歳までの健康なボランティア(不妊症既往なし)45名

うち21人(46.7%)がファイザー社ワクチン

24人(53.3%)がモデルナ社ワクチン

◇調査期間 2020年12月17日~2021年4月24日

◇調査方法は、ワクチン接種前の精子と接種後の精子の比較

① 2回目のワクチン接種から約70日後の精子

◇調査の主な比較内容は、以下の通りです。

① 精子の精液量

② 精子の濃度

③ 精子の運動率

④ 全運動精子数

◇調査結果 ワクチン接種前後で精液への影響はみられず、今回の症例に関しては、精液量、濃度、運動率、運動精子数ともに、接種後の精液が増加傾向にありました(下表)。

これはワクチンによってよくなったという解釈ではなく、個人差の範囲内と考えられています。(禁欲期間も多少長くなっています)

◎参考資料:新型コロナワクチン(mRNAワクチン)接種前後の精液所見

:新型コロナワクチン接種と精子の関係

※若い夫婦や若い男性はもちろん、その親御さんにとっても、ワクチンによる精子への影響は重大な関心事と思います。

別の研究では新型コロナウイルス感染により男性精子の減少または無精子化したという報告もあります。

もしそうならば、若い男性はワクチン接種をしておくほうが良いという判断になります。

いずれにしても出所が明確なデータを基にワクチンの接種の判断してもらうことが大切です。

・・・・・・ 掲載日:2021年 9月11日

・・・ 👆目次

■論文紹介:新型コロナウイルスに感染すると精子が減る論文がある!

【ジョンズホプキンス大学の研究者】

2021年2月1日、ジョンズホプキンス大学の研究者たちにより『Human Reproduction』に掲載された論文によれば、

新型コロナウイルスから回復した男性の5人に1人が、精子が全く生産されない「無精子症」になっていることが示されました。

◆無精子症の発生率 通常:約1% 感染者:約20% (かなり高い数値)

また完全に無精子化した男性の他にも、異様な精子数の減少(200万個/ml未満)が確認されたケースが複数みられ、

全体としては25%の男性が、精子の生産能力を大幅に失っていました。

なお、精子の生産能力に対するダメージは、重症度と厳密に関係しているとしています。

ただ研究者たちは、新型コロナウイルスが恒久的な不妊症を引き起こす能力があるとは断定しきれないと考えています。

◎参考資料:新型コロナから回復しても20%の男性は精子が生産されない?

AERA2021年5月3日-10日合併号の記事より

【イタリアのフィレンツェ大学などの研究チーム】

新型コロナウイルスに感染した33~59歳の男性43人について、ウイルスが検出されなくなってから23~49日後の精液を調べた。

その結果、11人(26%)に精子の異常がみられた。

そのうち8人は無精子症、3人は精子の数が少ない乏精子症だった。

◎参考資料:精子が減ったり劣化したり 後遺症で男性不妊の現実味

※新型コロナウイルスに感染すると精子が減少したり、無精子になったりする恐れがあることは、

若者にとっては非常に重大なことです。

この種の研究は長期にわたる研究は無く、無精子や精子が大幅に減少した人が、そのままなのか、それとも回復するのか、そういう論文があるのか不明です。

だから恒久的な症状になるとは言えませんが、”君子危うきに寄らず”なので、感染防止を徹底することは必要だと思います。

・・・・・・ 掲載日:2021年 9月10日

・・・ 👆目次

■緊急声明:感染症や科学技術社会論などの研究者が空気感染を主張!

8月27日に感染症や科学技術社会論などの研究者たちから、

新型コロナウイルスの感染は空気感染によるものが主な経路として、緊急声明を出しています。

これまで厚生労働省は、新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染で起こるとしていたので、これを覆すものとなっています。

◆新型コロナウイルスは空気感染が主な経路

緊急声明の内容は、東北大学の本堂毅准教授と高エネルギー加速器研究機構の平田光司氏がまとめ、

国立病院機構仙台医療センターの西村秀一・ウイルスセンター長ら感染症の専門家や医師ら32人が賛同者として名を連ねています。

記者会見はオンラインで行われ、記者会見に内容を説明しています。

空気感染は、ウイルスを含む微細な粒子「エアロゾル」を吸い込むことで感染することを指しています。

エアロゾルの大きさは5マイクロメートル(0.005ミリ)以下とされ、長い時間、空気中をただよいます。

飛沫の場合は重いので、口などから飛び出してもすぐに床に落ちてしまいます。

しかし、エアロゾルになると空中を浮遊するので、これまで安全と言われていた社会的距離を取っていても、

換気が悪ければ新型コロナウイルスを吸い込んで感染してしまうことを意味します。

※「空気感染「と「飛沫感染」の中間にあるのが「エアロゾル感染」です。

発表では限りなく「空気感染」に近い「エアロゾル感染」という感じではないかと思います。

世界保健機関(WHO)や米疾病対策センター(CDC)はそれぞれ、ウイルスを含んだエアロゾルの吸入についても、感染経路だと明記していますが、

日本の厚生労働省はまだ「飛沫感染」と「接触感染」のみにこだわっています。

※今回緊急声明を出した背景としては、飛沫感染対策と空気感染対策では感染対策違うどころか、逆効果になる場合もあるからです。

例えば、換気の悪いところでアクリルの遮蔽板を使用した場合、エアロゾルが留まり、コロナウイルスの濃度を高くし、感染リスクを上げるからです。

◆空気感染を前提とした対策

〇対策①ウイルス吸入の抑制

不織布マスクをする。不織布マスクは感染者のウイルス排出量を抑えると同時に、非感染者がウイルスを吸収する確率を小さくできる。

なお、ウレタン製や布製マスクではエアロゾルの吸収を阻止するはできない。

〇対策②エアロゾル濃度の抑制

1時間に2回程度の短時間の窓開けでは十分に換気できないので、もっと頻繁にすること。

換気が十分出来ない人が集まる狭い場所では、空気清浄機など適切な活用してエアロゾル濃度を下げることが重要。

※新型コロナウイルスの研究は現在もだま続いています。

つまり、まだ新型コロナウイルスが良く分からないということです。

新型コロナウイルスに関する最新の研究や発表には関心を持ち続けることが大切です。

・・・令和3年8月30日羽鳥慎一モーニングショー参照

・・・・・・ 掲載日:2021年 8月30日

◎参考資料:新型コロナの主要感染様式は空気感染である

:「コロナは空気感染が主たる経路」 研究者らが対策提言

:新型コロナウイルスは空気感染する

・・・ 👆目次

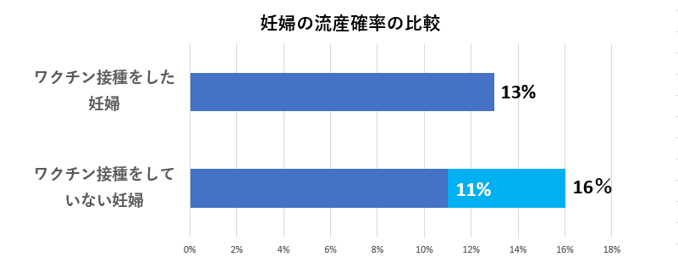

■調査発表:米疾病対策センター、妊婦に対して接種推奨!

米CDC(疾病対策センター)は、妊娠中の女性にも新型コロナウイルスワクチンの接種を強く推奨する声明を出しました。

それに伴い、妊娠中の女性が新型コロナウイルスのワクチンを接種することによる安全性に懸念はみられないとする新たな分析結果を公表しました。

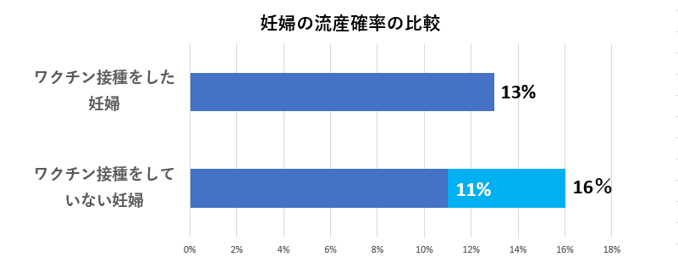

CDCは8月11日(2021年)、ファイザー製ワクチンと、モデルナ製ワクチンを接種した妊娠中の女性の流産する確率を知らべ、

ワクチン接種をしていない女性の流産確率と比べて差がないことが明らかになったとしました。

調査結果では、妊娠20週までに1回以上接種したおよそ2500人の女性のうち、流産した割合はおよそ13%であり、

一般的な流産の割合は11%から16%ということから、「接種した人で流産のリスクが高まることはなかった」としています。

CDCのワレンスキー所長は

「感染力の強いデルタ株の拡大で、ワクチンを接種していない妊婦の重症化がみられる中、これまで以上に接種が急がれる」

とする声明を出し、利益がリスクを上回るとして、ワクチンの接種を強く推奨しています。

・・・・・・ 掲載日:2021年 8月18日

・・・ 👆目次

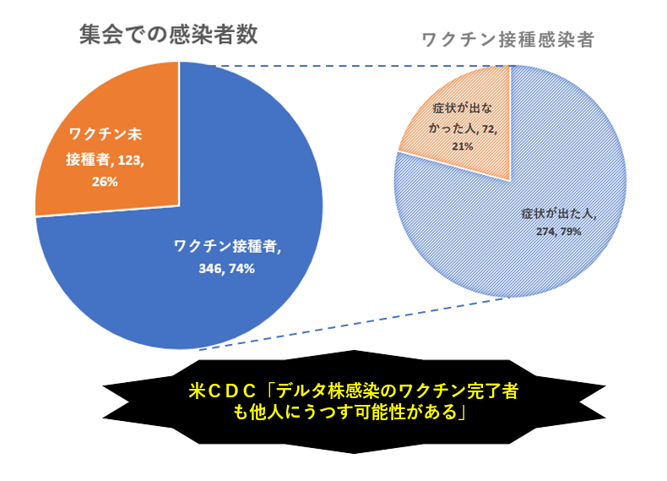

■調査発表:米疾病対策センター、デルタ株の大規模クラスターを調査!

米CDC(疾病対策センター)は最近の感染についての調査結果を発表しました。

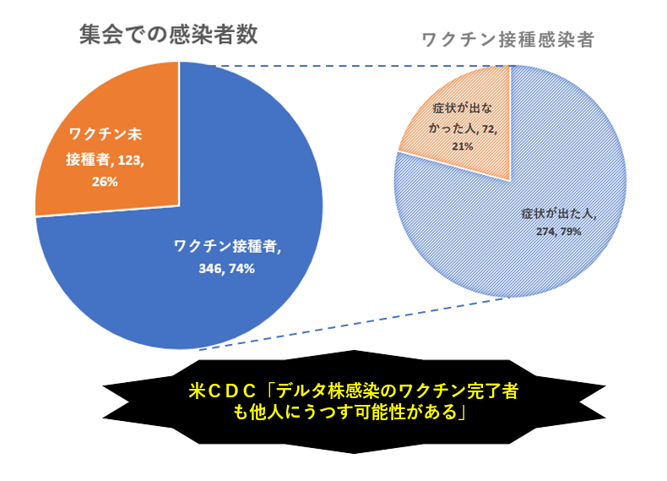

先月7月にアメリカのマサチューセッツ州で、大規模な集会が開催された後に、参加者の中で469人の感染が確認されました。

その中の74%にあたる346人が、ワクチンの2回接種を完了していた人でした。

このうち274人に症状が現われ、うち4人が入院です。

この調査結果を受けて、CDCはワクチン接種を完了した人でもデルタ株に感染した場合、他の人にうつす可能性があるとして、

接種の有無にかかわらず感染リスクの高い地域の「屋内」の公共施設では、マスク着用を推奨すると感染対策強化を訴えています。

またCDCは、デルタ株に対しても重症化を防ぐためにはワクチン接種が最も重要だと強調しています。

この調査でも入院はわずか4人なので、それを裏付けていると言えます。

なお、デルタ株の感染力については、CDCの内部資料によると、デルタ株は1人の感染者が平均8~9人に感染させるとしています。

一方、変異前のコロナウイルスは通常のかぜと同じく1人の感染者から約2人にうつるということなので、デルタ株の感染力は従来の4,5倍程度あると考えられています。

◎参考資料:米CDC「デルタ株感染のワクチン完了者も他人にうつすリスク」

:デルタ株、水痘に匹敵する感染力 CDCの内部資料が警告

・・・・・・ 掲載日:2021年 8月2日

・・・ 👆目次

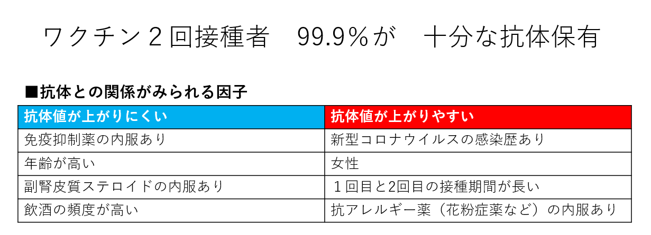

■調査発表:ワクチン接種の抗体調査結果発表 飲酒歴や性別で抗体量に差!

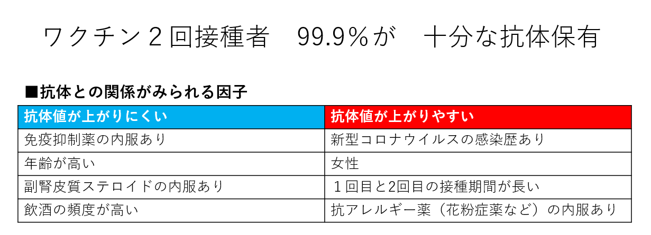

6月3日、千葉大学病院は、ファイザー社のワクチンを接種した職員に対して、抗体に関しての大規模な調査を行った結果を発表した。

ワクチン接種を2回行った職員1774人を対象に抗体の保有率を調査し、1774人中1773人(99.9%)が十分な抗体を持っていることが分かった。

この調査によると、「免疫抑制薬の内服あり」、「年齢が高い」、「副腎皮質ステロイド薬の内服あり」、「飲酒の頻度が高い」といった要因があると抗体が増えにくく、

反対に「過去に新型コロナウイルスに感染したことがある」、「女性」、「1回目と2回目の接種間隔が長い(18日~25日)」、「花粉症薬など抗アレルギー薬の内服がある」場合は、

抗体が増えやすいとする傾向があったとしている。

具体的な例としては、20代の女性では60代の男性と比べて抗体の量は2倍近く多かったなどです。

抗体量が感染のしやすさに関連するかどうかは分かっていませんが、引き続き分析を進める方針ということです。

◎参考資料:千葉大学医学部 ニュースリリース

・・・・・・ 掲載日:2021年 6月11日

・・・ 👆目次

■調査発表:新型コロナワクチン接種者の新規感染者は約1万人!

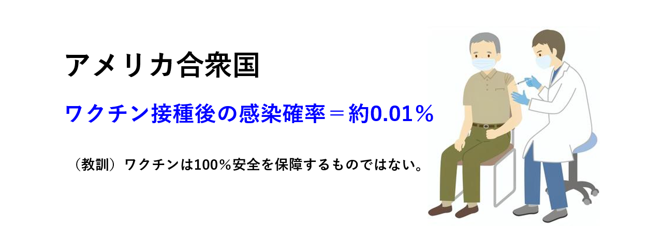

5月の25日、アメリカ疾病対策センター(CDC)は、2021年1月から4月30日までに新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した後に、

新型コロナウイルスに感染した人は、1万262人いたとする調査結果を発表しました。

1万262人という数字だけを見るとかなり感染したように感じますが、

アメリカのワクチン接種完了者は、1億100万人いますので、感染確率としては、0.01%になります。

このうち、医療機関に入院したのは995人、死亡したのは160人で、死亡した人の年齢の中央値は82歳ということです。

一方、入院した人の中には、新型コロナウイルスの症状がなく別の理由で入院したあと、感染が確認されたケースもあったようです。

CDCの調査チームは、新型コロナウイルスの症状が出な人もいることから、実際の接種後の感染者は報告より多い可能性があると見ています。

CDCは、ワクチンに関しては、「アメリカで使用しているワクチンは、高い効果を示している」と評価しています。

そして、米国民に対して引き続きワクチンの接種を推奨していくとしています。

高齢者の中には、ワクチン接種を2回完了すれば、もう絶対コロナにかからないと勘違いする人もいるようです。

実際はこのCDCの発表にあったように、いくらワクチンを接種していても、持っている抗体以上の新型コロナウイルスが体内に入れば感染してしまいます。

ワクチンを接種しても、集団免疫が獲得するまでは、従来通りの感染対策を維持する必要があるでしょう。

◎参考資料:米CDC 新型コロナワクチン接種後の感染は約0.01%「高い効果」

・・・・・・ 掲載日:2021年 5月30日

・・・ 👆目次

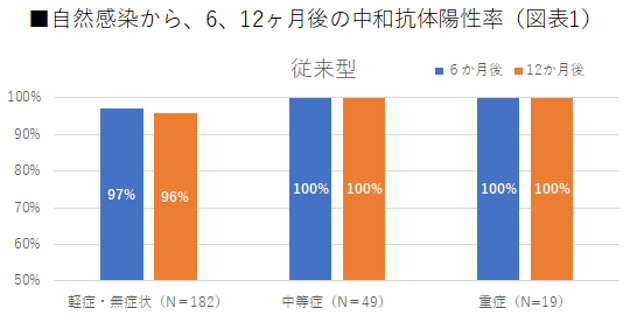

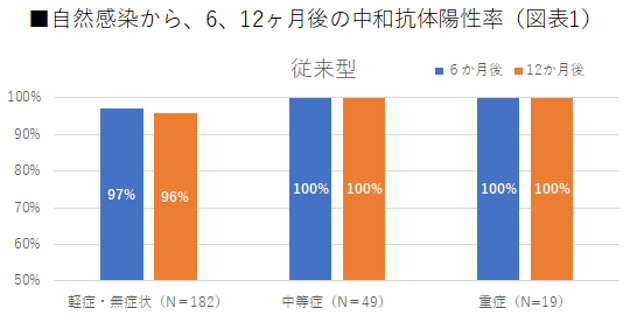

■研究発表:日本人の自然感染による1年後の抗体保有を検証!

横浜市立大の研究チームは5月20日(2021年)、新型コロナウイルスに感染した日本人を対象に、

感染1年経過後の従来株と変異株に対する抗体保持の有無を調べた研究結果を発表しました。

対象者は日本人250人です。昨年の2月から4月に従来型のウイルスに感染した20代から70代の人です。

その中で無症状又は軽症の人は182人、中等症の人が49人、重症の人が19人となっています。

検査方法は、対象者から血液を採取し、独自の迅速抗体測定システム「hiVNT新型コロナ変異株パネル」を活用して、

従来株および変異株7種の計8株に対する中和抗体を測定しています。

中和抗体(液性免疫)の保有率を基に効果を導き出しています。

上記グラフは、従来株に対する効果ですが、1年後も大きく変化せず、中等症・重症だった人は100パーセント、

軽症だった人は96パーセントの人が中和抗体を持っていたことが明らかになりました。

ちなみに96%という数値は、100人いれば96人は通常では感染しないレベルの中和抗体を持っているという意味であり、

逆にいれば4人は感染する可能性があるということです。

海外で、一度感染した人がまた再感染したとう報道がありましたが、

この結果を見れば、納得がいくと思います。

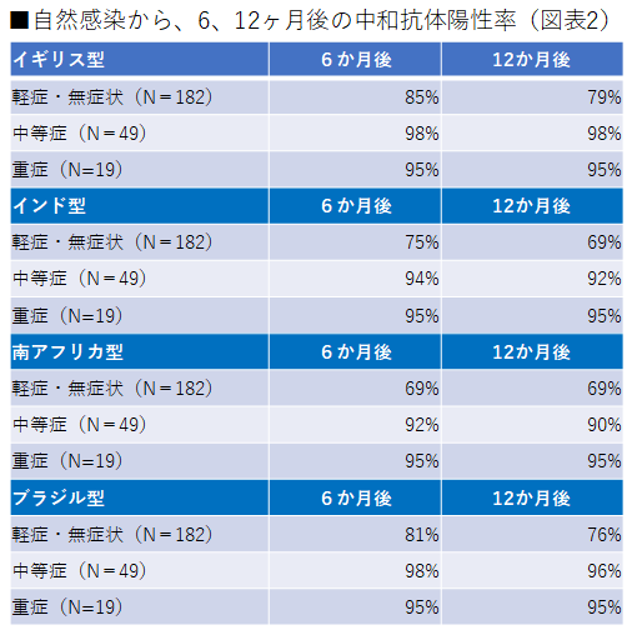

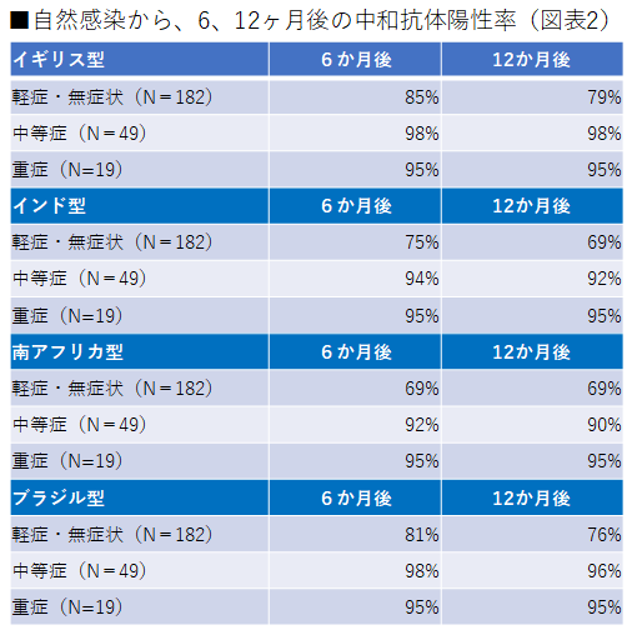

次に変異株についての調査結果ですが、それについては(図表2)にまとめています。

ご覧の通り、変異型に対する中和抗体の保有量は若干数値が下がっています。

時間の経過に伴い、中和抗体が減少している結果となっています。

特に軽症者や無症状者の中和抗体は、感染を予防するレベルまでの保持される割合は低くなっています。

横浜市立大学の山中教授は、感染初期の中和抗体保有数が、中等症・重症の方が高いので、

中和抗体が減少するにしても、12カ月後に必要な量の中和抗体が残っていると推測されるとし、

ワクチンを接種した人は、もっと効率的に免疫を誘導できるようなので、6カ月後、1年後の中和抗体の陽性率も期待できるとコメントしています。

◎参考資料:新型コロナ中和抗体 1年後も回復者の9割以上で持続 横浜市大

・・・・・・ 掲載日:2021年 5月22日

・・・ 👆目次

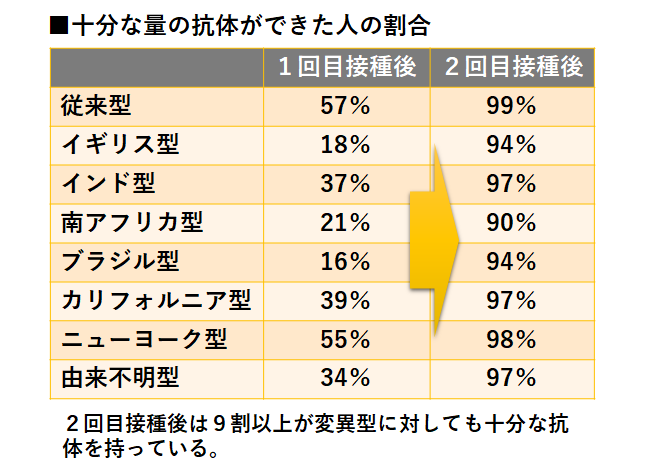

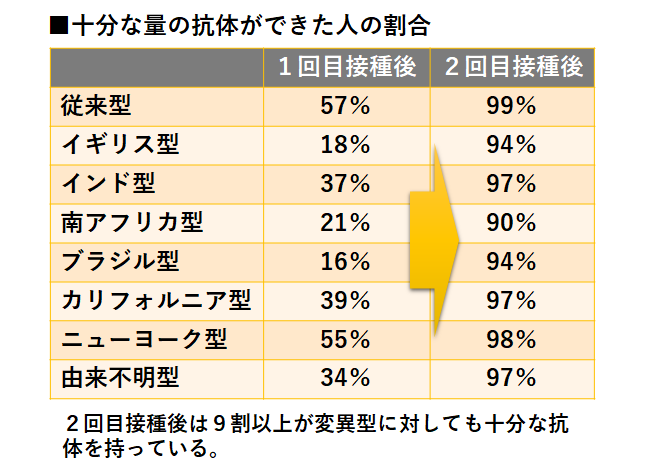

■研究発表:日本人の変異株に対するワクチン効果を検証!

横浜市立大の研究チームは5月12日(2021年)、米製薬大手ファイザーの新型コロナウイルスワクチンを2回接種した日本人を対象に、

従来株と変異株に対する抗体保持の有無を調べた研究結果を発表しました。

対象者は日本人111人です。その中で新型コロナウイルスの未感染者は105人で、既に感染した人は6人含まれていました。

検査方法は、対象者から血液を採取し、独自の迅速抗体測定システム「hiVNT新型コロナ変異株パネル」を活用して、従来株および変異株7種の計8株に対する中和抗体を測定しています。

中和抗体(液性免疫)の保有率を基に効果を導き出しています。

調査研究の結果は上記の表のとおりで、1回目の接種では効果が十分でない場合でも、2回目を摂取すると90%以上というかなり高い確率で、

新型コロナウイルスを無毒化する中和抗体が保有できることが分かった。

なお、中和抗体のでき方には個人差が大きく、1回目の接種の直後は人によっては変異株に対する抗体が作られない場合があった。

また、一度新型コロナウイルスに感染した対象者は、1回目の接種より高い中和抗体の保有が確認されたとしています。

これまで海外の研究はあったが、日本人に対してのワクチン接種の効果検証が無かったので、高く評価されています。

そして、何より変異型の新型コロナウイルスにもファイザー社のワクチンが効くことが分かり、国民の不安材料が一つ減りました。

また、2回目の接種で、接種者の9割以上が抗体を持つことが分かり、ワクチン接種を進めることで、集団免疫を形成する可能性が高まりました。

留意点としては、中和抗体の保有期間については、これから検証していくとのことです。

また、他の専門家から、対象者数が111人であること、データの数値が非常に良過ぎることなどから、

今後も同様の研究を進めていく必要があるという指摘がされています。

◎参考資料:新型コロナ変異株に対するワクチン接種者

◎参考資料:2回接種9割超 変異株にも「中和抗体」

・・・・・・ 掲載日:2021年 5月13日

・・・ 👆目次

■研究発表:新型コロナ感染者の回復後の心臓ダメージについて!

国立国際医療研究センター(略称:NCGM)は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者209人を対象に調査した結果を4月28日に発表しています。

患者の平均年齢は20代から60代で、平均年齢は45歳です。

2020年5月1日から9月30日の間に、新型コロナウイルスから回復し、血液検査と心臓超音波検査を施行された患者さんです。

対象者は、発症から回復後検査までの平均日数は67.9日を要しています。

ECMOを使用した重症者は2人だけで、ほとんどが軽症の患者さんです。

調査方法ですが、血清高感度トロポニンTと心臓超音波検査による心機能の調査です。

トロポニンとは、筋収縮を調整する蛋白(タンパク)です。

トロポニンTとIは、心筋のみに存在し、心筋が壊死すると血中に流出するため、

心筋特異的なバイオマーカーとして心筋梗塞の診断時に広く活用されているものです。

これが血液中にあり、検査結果が陽性となると、心筋が懐死しているのでダメージを受けているということになります。

検査結果で陽性となったのは135人(65%)でした。

3人に2人の割合で心筋障害が残っていることがわかりました。

心筋障害があるということは、将来、心不全や心筋梗塞を起こすリスクがあるということになります。

新型コロナウイルスは感染しても、回復すれば単純に大丈夫というわけではないということです。

したがってやはり感染しないのが一番です。

新型コロナウイルスの感染リスクを理解し、多くの人と共有することで、感染拡大防止を徹底し、

ワクチン接種への理解ある参加を呼びかけることが肝要です。

◎参考資料:本邦のCOVID-19回復者における心筋障害について

・・・・・・ 掲載日:2021年 5月 5日

・・・ 👆目次

■研究発表:「接触感染」による感染の確率は極めて低い!

4月5日にアメリカのCDC(疾病管理センター)が、

新型コロナウイルスに関する一般向けガイドラインを「接触感染のリスクは『低い』」と改訂したというニュースが流れました。

新型コロナの感染の2大経路は「飛沫感染」と「接触感染」です。

「接触感染」はモノの表面についたウイルスが、人の手等を通して目、鼻、口などから入って感染するとを指します。

新型コロナウイルスはモノに付着しても生き続けるということで、人が触る可能性のあるドアノブや机、椅子など、除菌や殺菌をこまめにするように言われてきました。

◎関連情報:新型コロナウイルスの基本的知識

しかし、今回世界的に権威があるCDCが、接触感染のリスクは低いとして、過度の除菌などは不要という方針を出しました。

理由は接触感染に関するいろいろな大学の研究結果により、接触感染の確率は『1万回分の1未満』であることが判明したからです。

つまり、新型コロナウイルスがついたドアノブを1万回触ったとしても、感染する確率は1回もないということです。

もちろん0(ゼロ)ではないので、気を付ける必要はありますが、過度な除菌は不要という方針が示されました。

研究機関では「定量的微生物リスク評価(QMPA)」という方法で調べたそうです。

簡単に言えば、街中に出て複数のサンプルを取り、各段階の確率を計算し、感染リスクの可能性を導き出すというものです。

2020年12月に米タフツ大学が発表した研究では、

モデルに当てはめ、触ったことによる感染のリスクを調べると、10万分の6.5(中央値)となったということです。

日本においては除菌などの徹底というガイドラインは変更されていないので、

CDCの発表を受けて、こまめな除菌清掃を止めてしまうと問題が生じると思います。

例えば、お客様がこの店舗はコロナ対策が徹底されていないという印象を与えてしまう。

大阪のように見回り隊が来た時に、コロナ対策がされていないと指摘されるなどです。

したがって、今まで通り、変異株が猛威を振るっているこの時にあっては今まで以上に、除菌清掃をしておく必要はあると思います。

注意点としては、うちは「接触感染」の防止に力を入れているから、

「飛沫感染」対策(マスク着用、換気の徹底、ソーシャルディスタンス)に関しては、少しぐらい手を抜いても許されるというような考えは危険であるということです。

◎参考情報:

コロナ対策で「過度な消毒不要」 米CDCが研究発表

◎参考情報:新型コロナ、接触感染のリスクは低い?「清掃は通常1日1回で十分」米CDCのガイドラインが改訂

・・・・・・ 掲載日:2021年 4月 16日

・・・ 👆目次

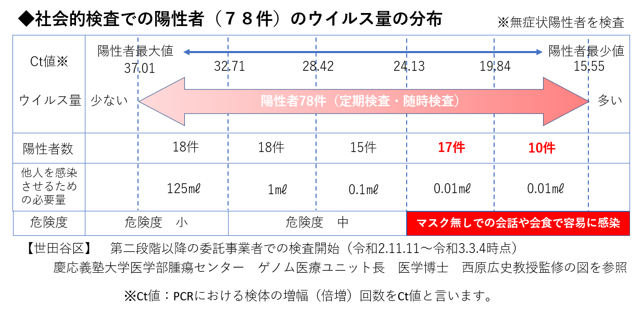

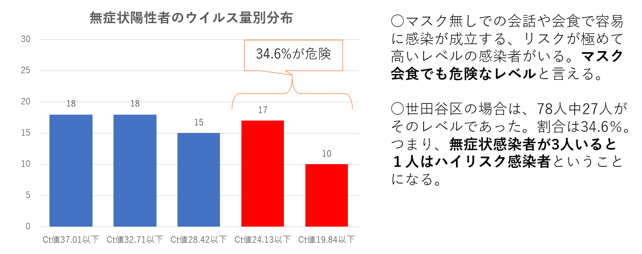

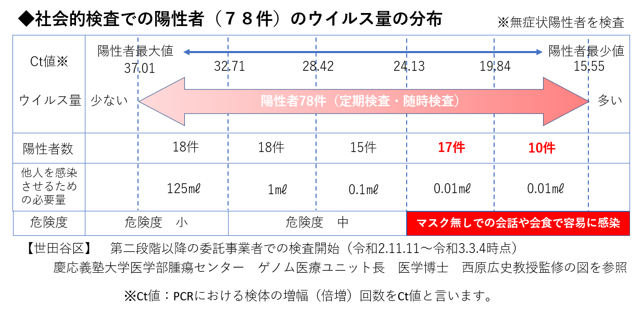

■調査発表:無症状感染者の新型コロナウイルス量に大きな違い

世田谷区では新型コロナウイルスの無症状者陽性者に対して調査を行い、

同じ無症状感染者でもウイルス量に大きな違いがることを調査で明らかにした。

調査数は78人で令和2年11月11日から令和3年3月4日時点のもの。

陽性者でも持っているウイルス量に大きな違いがあることが分かります。

世田谷区の調査では、同じ無症状陽性者でも1万倍から100万倍以上の違いがあり、

ウイルス量を多く持つ人と会食などで同席した場合、マスクをしていたとしても、

相手のエアロゾルをわずかでも吸い込んでしまうと、感染してしまう可能性があります。

特に換気は非常に重要で、換気が無い場合、ハイリスク陽性者の飛沫がエアロゾルになって空中を漂うことになります。

それを吸ってしまうと感染する恐れがあるので、非常に危険です。

このことから換気設備のない部屋での会話や会食は避けることが無難ということになります。

なぜ感染したのか分からないという感染ルート不明者が多いのは、

このよなハイリスク無症状陽性者が増加しているからかもしれません。

これに感染力が通常より1.7倍もある変異ウイルスの無症状感染者がでてくると、

大阪のような事態になるのかもしれません。

この調査結果からマスク会食を過信しないこと。

換気設備のが無い、換気を行っていない場所での会食はなるべく避けること。

店舗としては、換気の徹底をすることが感染リスクを避けると肝に銘じ、こまめな換気を心掛けることが、

お客様とスタッフを守ることにつながります。

・・・令和3年4月13日羽鳥慎一モーニングショー参照

・・・・・・ 掲載日:2021年 4月 14日

・・・ 👆目次

■調査発表:アストラゼネカ製ワクチンと血栓症の関係発表

◆アストラゼネカ製ワクチンと血栓症の関係

ヨーロッパ医薬品庁のエマ・クック氏がワクチンと血栓症の調査結果を発表。

「ワクチン接種後の血栓症の報告について、アストラゼネカ製ワクチンによる副反応の一つとして考えられる」

☞非常にまれではあるが副反応

◆現時点でのアストラゼネカ製ワクチンの副反応による血栓症による死亡確率

100万人に4人の割合

◎イギリス保健当局の現状報告

・3月24日までに1800万人投与

・脳血栓などの血栓症者30人 → 7人死亡

◎ドイツ保健当局の現状報告

・270万人が接種

・脳血栓などの血栓症者31人 → 9人死亡

・死亡者の大変が若年から中年層の女性

◆専門家の代表的な意見

「リスクとメリットを勘案して判断すると、接種をするメリットが上回る」

※接種を推奨している

◆各国の対応・・・4月9日時点

<継続している国>

・ブラジル、メキシコ

<接種中断している国>

・すべての年齢で中断:ノルウェー、デンマーク

・60歳未満対象に中断:ドイツ、イタリア、韓国

・30歳未満対象に中断:イギリス

<未承認>

・アメリカ、日本

◆日本のアストラゼネカ製ワクチンの確保数

6000万人分

※現在の確率通りなら、240人の人が副反応で死亡

※現段階で厚労省は承認していない。

※承認された場合、限定的使用、どの地域に配布されるかは不明

・・・・・・ 掲載日:2021年 4月 10日

・・・ 👆目次

■治験発表:ファイザー製ワクチンの半年経過時点の効果発表

ファイザー社は、約4万4000人が参加している同社の新型コロナウイルスワクチンについて、3月13日までにまとめた治験結果を発表しました。

2回目の接種から最大半年後までの有効性が、91.3%あったとしています。

そして、感染した人の重症化予防効果は95.3%とこれも非常に高い数値を示しています。

また、6か月以上経過した1万2000人の人に深刻な問題は見られな方としています。

ちなみにインフルエンザワクチンの発症予防効果は、2020年の厚労省のワクチン分科会の資料によると20~60%とされていますので、

それと比較するとファイザー社のワクチンはかなり高い効果があると言えそうです。

また、南アフリカ変異型のウイルスに関しても治験を行っており、南アフリカで参加者800人という規模で行った結果を発表しています。

現在のところ発症予防効果は100%ということで、ワクチン接種者の中で感染者は0人です。

一方偽薬接種をした方には6人ほどの感染があったということです。

治験参加者数自体が少ないという専門家の意見もあるようですが、いずれにしても高い効果を推測できるとしています。

※お客様に対して、ワクチンの接種を積極的に案内するのであれば、

ワクチンの効果については、最新の情報を把握しておいて、ワクチン接種の案内の時に、

その有効性を語れるのは大切なことだと思います。

・・・・・・ 掲載日:2021年 4月 5日

・・・ 👆目次

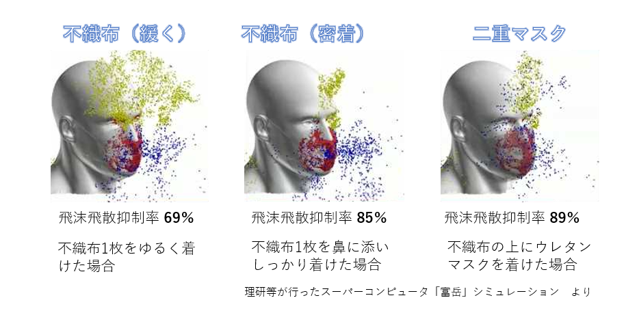

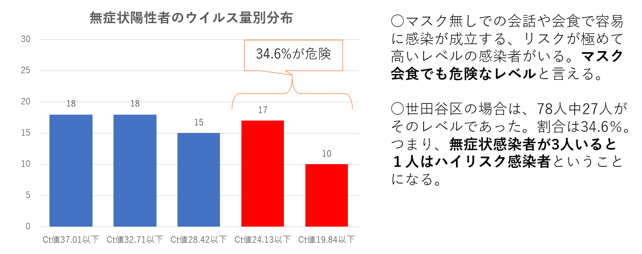

■研究発表:二重マスクの効果と歩行時の飛沫飛散についての解析

理化学研究所と神戸大の研究チームは3月4日(2021年)、スーパーコンピューター「富岳(ふがく)」を使って解析した新たな飛沫飛散のシミュレーション結果を発表しました。

<マスクを二重に着用したときの飛沫飛散防止効果>

解析結果は、飛沫の拡散の度合は、二重マスクと不織布マスク1枚をきちんと着けた場合とでは、わずかな違いしか見られなかったというものです。

シミュレーション解析は、3つのパタンで行われました。

まず、不織布マスクを1枚緩やかに着けている場合、この場合の飛沫を抑える効果は69%でした。

次に不織布マスク1枚を鼻の金具を曲げて隙間なく着けた場合、これは飛沫の85%をキャッチし、飛沫の拡散を防ぎました。

そして二重マスクの場合です。不織布マスク1枚の上にウレタン製のマスク1枚を重ねて着用した場合、このケースでは89%の飛沫の拡散を防いだということです。

坪倉誠・理研チームリーダーはこの結果を基に「二重マスクでは息苦しさも増す。不織布マスク1枚を顔に密着させて着けることを勧めたい」と話されています。

二重マスクについては、効果が上がるとする報告を米疾病対策センター(CDC)が発表(2021年2月10日)しているのですが、

それに対してデメリットとメリットを考えた場合、しっかりつけた不織布マスクに比べわずか4%ほどの飛沫抑制効果が認められないのだから、

二重マスクにとらわれる必要もないのではないか、という見方を坪倉さんはされています。

これに対し、緩やかにつけた不織布マスクに比べ20%も飛沫の飛散を押さえ込んでいるのだから二重マスクは意味があるという見方もあります。

これは多くの人が不織布マスクをどのように着けていると考えているかという前提が違うことからくる発想の違いです。

坪倉さんは、ほとんどの人はマスクをしっかり着けている。

後者の方は、ほとんどの人はマスクをしっかり着けているわけではない。

ということからくる違いがあるようです。

◎ここから読み解く学びの発想・・・

〇不織布マスクをしっかり着けないと、飛沫飛散効果は薄いので注意しよう!

〇二重マスクにこだわらず、しっかり不織布マスクを着けよう!

〇高い飛沫飛散抑制効果を保つために、二重マスクをしよう!

<歩行やランニング中の会話と飛沫の拡散状況>

今回のシミュレーションではマスクを着用せず、歩行やランニング中に会話した場合、どのように飛沫が拡散していくかもシミュレーション解析をしています。

一箇所に留まってマスク無しで立ち話をしているケースでは、飛沫1.5メートルまで飛び、ウイルスを多く含む飛沫は1メートル以内に落ちます。

歩きながら(時速4.6㎞)マスク無しで会話をした場合は、後方2~3メートルまで飛散をするということです。

マスクを着ければ飛沫は抑えられたとしています。

◎ここから読み解く学びの発想・・・

〇マスク無しで話している人の1.5m以内には近づかないようにしよう!

〇マスク無しで歩いて会話をしている人の後方なら3mはさがろう!

◎参考情報:新型コロナ後遺症は軽症・無症状こそ要注意 医師警鐘

・・・・・・ 掲載日:2021年 3月 6日

・・・ 👆目次

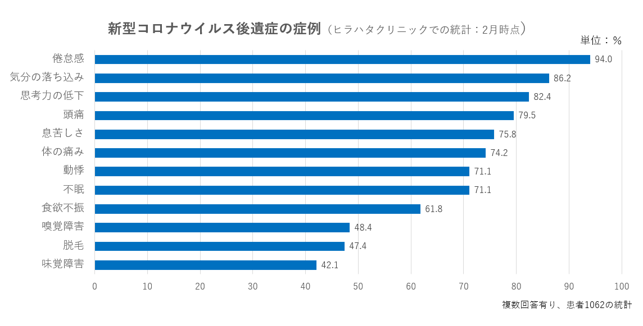

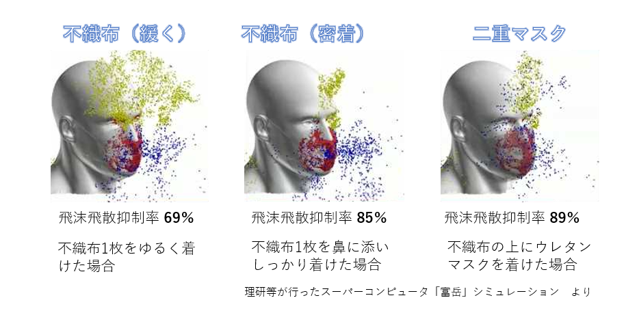

■データ公開:クリニックが後遺症データを公開し注意を呼びかけ

「ヒラハタクリニック」(東京都渋谷区)の院長である平畑光一さんが、

後遺症外来患者のデータを集積し、公開されました。

2月18日のニュース番組WBSでも平畑院長にインタビューをしていました。

後遺症患者を診られているのですが、20年末は1日あたり30人程度だったのが、2月は90人以上になることもあり、

「診療時間内では全く、さばききれない」という状態になっているとのことです。

新型コロナウイルスに感染することは恐れていますが、感染治癒後にどのような症状が残るかはあまり知られていません。

それは後遺症についての知見がまだまだ不足しているからです。

厚生労働省は新型コロナウイルス後遺症の大規模調査をしているようですが、長期に渡る調査になるので、

結果はまだ出てきていません。

ヒラハタクリニックに来られる患者は、感染時に軽症や無症状だった人も多くいることから、

新型コロナウイルスの感染リスクについて、正しい認識を持つべきだと考えておられるようです。

「特に若い世代に深刻な状況が広がっている。この現実を知ってほしい」と訴えられています。

最も多いのは「倦怠感」の94.0%、次が「気分の落ち込み」86.2%、「思考力の低下」82.4%となっています。

要するに、だるくて、気分が落ち込み、物事を集中して考えられなくなるという虚脱感のようなものに襲われるということです。

しかし、怖ろしいのは、こういう状態がいつ終わるかが分からないということです。

一晩ぐっすり寝れば良くなるのであれば、問題はないのですが、どうもそうではないようです。

しかも症状がさらに悪化することもあり、起き上がるのもつらいという『寝たきりに近い状態』になる人もいるそうです。

同クリニックの患者さんでは約350人ほどがこういった重い症状が出ているということなので、

重症化確率は結構高いと言えます。

特に注意が必要なのは、倦怠感があるから運動して体力をつけて改善しようとすると逆に重症化する可能性があるようです。

平畑院長は倦怠感がある中での運動は危険なので止めるように言われています。

こうした後遺症の実態は、まだ世間では広く知られているとはいえない状態です。

後遺症をもった方が病院を受診しても、診断名がつかず、行き場を失う場合も多いというのが現状です。

学校や職場、家族から後遺症のつらさが理解されず、「ただ単に仕事をさぼっている」「怠けている」などと言われるなど、

無知による誹謗中傷もあるようです。

<新型コロナウイルスの後遺症の現状の整理>

〇無症状、軽症の感染者にも後遺症が出ている。

〇感染症状(軽症、無症状等)に関係なく、非常に重い後遺症が出ることがある。

〇後遺症を無理に改善しようとして体を激しく動かすのは良くない。

〇後遺症の終わりは明確ではない。(数か月から数年、あるいはもっと・・・)

〇後遺症と新型コロナウイルスの関係はまだ詳しく分かっていない。

現状では恐い病気であるという認識を持ち、感染防止に力を入れることが肝要です。

ワクチン接種を拒むのは自由ですが、感染した場合のリスクを正しく認識しておく必要があるでしょう。

◎参考情報:新型コロナ後遺症は軽症・無症状こそ要注意 医師警鐘

・・・・・・ 掲載日:2021年 3月 4日

・・・ 👆目次

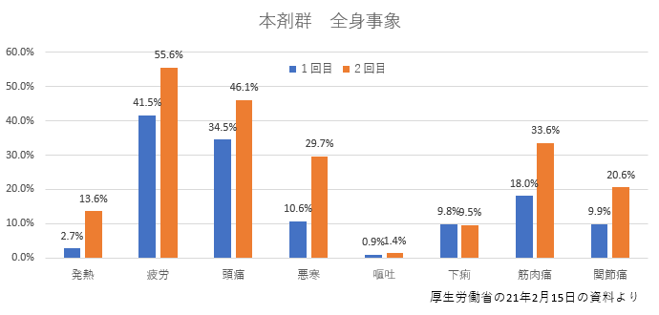

■資料公開:厚労省が公開している海外試験についてのワクチンの副反応

2月15日(2021年)に第51回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和2年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科

会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において使われた資料3『ワクチンの副反応に対する考え方及び評価について』が

ホームページ上で公開されています。

その中に海外で試験された有害事象(ワクチンの副反応)のデータがあります。

今後ワクチン接種に向けての予備知識として、どのような副反応がどれくらいの確率で起こるのかを知っておくことは、大切なことです。

それはワクチン接種前に心の準備ができ、接種後に過剰な不安を防ぐからです。

政府も副反応については注意を払っており、スムーズなワクチン接種の為に、日本人の副反応について調査を行い、データを公開していく予定にしています。

ファイザー(ビオンテック)製の新型コロナウイルスワクチンを使った海外の検証的試験(海外 C4591001 試験)の副反応データが公開されています。

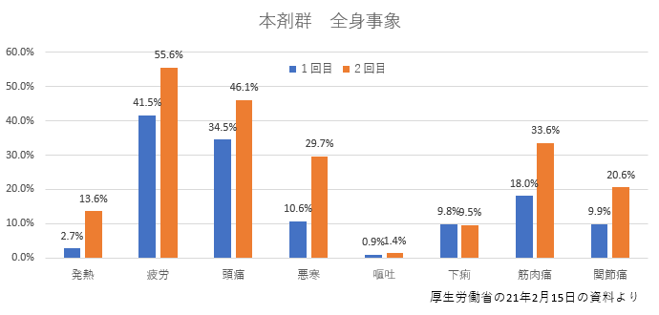

<本剤使用による全身事象(本剤群全身事象)について>

新型コロナウイルスワクチン(商品名:コミナティ筋注)を1回目注射した4093人とその後2回目を注射した3758人の副反応は以下のグラフのようになっています。

1回目と2回目の副反応の傾向はほぼ同じで、一番多い副反応が「疲労」で、次が「頭痛」、3番目が「筋肉痛」です。

総じて1回目より2回目の方が副反応を訴える人は高くなっています。

特に「悪寒」がする人は3倍ほど増え29.7%となり、「筋肉痛」も2回目の方が15.6%も多く33.6%となっています。

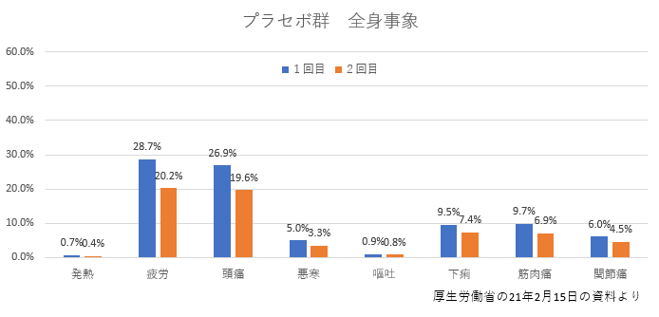

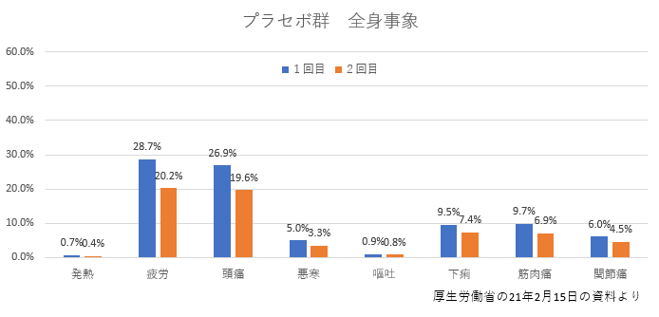

<偽の本剤使用による全身事象(プラセボ群全身事象)について>

本剤(ワクチン)を使用した場合、純粋にワクチンの影響だけではなく、心理的な影響も出るので、

その可能性をワクチンと見せかけた無害な液体を注射することで明らかにします。

このようなグループをプラセボ群と言います。

その結果が下のグラフです。

1回目と2回目では総じて1回目の方が副反応を訴える人が多くなっています。

その中でも「疲労」と「頭痛」は4人に1以上の確率で異常を訴えています。

実際はワクチンは打ってないので、思い込みがそういう感覚を感じ取っていると考えられます。

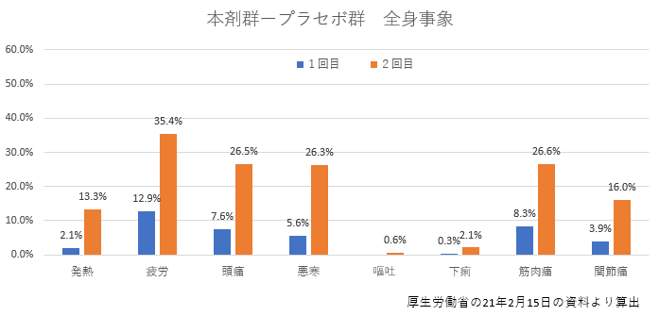

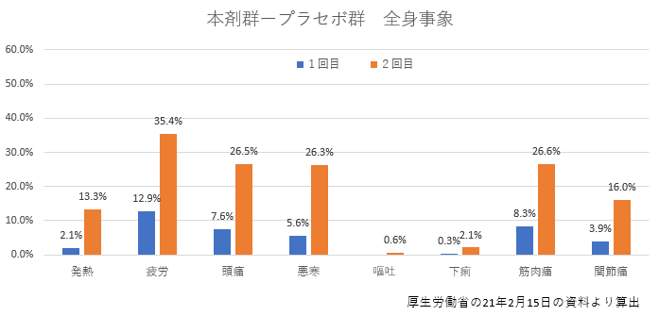

<プラセボ群から推定される本剤使用によるミニマムの全身事象>

ワクチンに対する接種を受けても、ワクチンを原因としない身体への影響があることがプラセボ群により証明されています。

本剤を使用した群からプラセボ群を差し引くと、最小限のワクチンによる副反応が算出できます(下記のグラフ)。

1回目は全体的に数値が低く、心理的影響を差し引くとワクチンの副反応はあまり出ていないことが分かります。

逆に2回目の数値は高いので、2回目の接種は1回目に比べて、実質的に副反応があるようです。

2回目のワクチンの影響が最も出ているのが、「疲労」で最悪でも35.4%もあり、少なくとも3人に1人がワクチンでダルさなどを感じるようです。

次に多い副反応は「頭痛」「悪寒」「筋肉痛」の3つで、4人に1人の割合で感じることがわかります。

それに加えて「関節痛」と「発熱」も9人に1人くいらいの割合で出てきます。

「嘔吐」はいずれもほとんど無く、「下痢」については、本剤群とプラセボ群がほぼ同じことから、ワクチンの影響というよりも、心理的な影響で起こったと考えられるのではないかと思っています。

警戒すべきは「疲労」「頭痛」「悪寒」「筋肉通」になりますが、その程度はかなりバラツキがあるようです。

このような症状が現れるということは、よくあることであり、ワクチンが体の中で抗体などを作っているから起こるとも解釈できるので、嫌悪する必要はなく、ワクチンが効いていると思った方が良いようです。

だから、症状が出ても慌てず、自分が不安だと判断すれば医師に確認を取れば良いということになります。

今後、先行接種した医療従事者約2万人のデータ、それ以外にも副反応のデータをとり続けますので、注意して見ておき、

ワクチンに対して盲目的な拒否が行われないように、地域密着の店舗として政府に協力することが大切だと思います。

◎詳細情報:ワクチンの副反応に対する考え方及び評価について

・・・・・・ 掲載日:2021年 2月23日

・・・ 👆目次

■実験報告:米疾病対策センター(CDC)が二重マスクの効果を実験

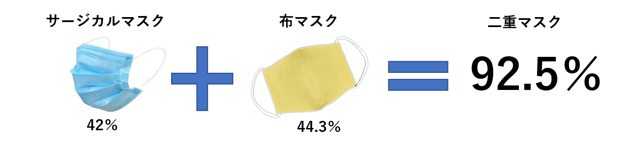

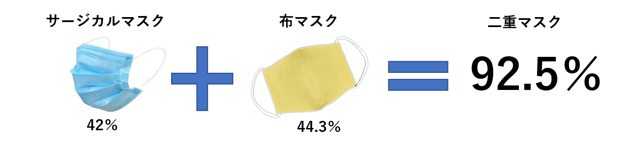

米疾病対策センター(CDC)は、2月10日に新型コロナウイルスの感染防止対策として、マスク2枚を重ねて着用することは効果があるとする実験結果を公表しました。

CDCは1月に、マスクの枚数や着用の仕方によって、”せき”をした場合に空気中の粒子の動きがどう変化するか実験しています。

実験の結果、遮断できる粒子の割合は、外科手術用マスク(サージカルマスク)1枚で42%、布製マスク1枚で44.3%だったのに対し、

外科手術用マスクの外側に布製マスクを重ねると92.5%に上昇しました。

マスク1枚での着用の仕方についての注意点として、CDCは「マスクの端、とりわけ左右両端から空気が漏れる可能性がある」とし、

耳に掛ける左右のひもに結び目などを作って、隙間がないように着用すれば、ウイルス遮断の効果がかなり上昇すると紹介しています。

そして、セキをする人と近くにいる人の双方が、二重マスクないし紐を短くしたマスクを着用した場合、二重マスクで96.4%、密着させたマスクで95.9の粒子を遮断できると報告しています。

一方、感染者のみがマスクを着用した実験では、粒子は二重マスク着用で82.2%、密着させたサージカルマスクでは62.9%と粒子の遮断効果は低下しました。

以上のことから、今後二重マスク着用は、新型コロナウイルスへの感染防止の徹底行為として有効であることが分かります。

また同時に、マスクはお客様の視界に入りやすいので、自店の感染防止強化の演出(PR)としても使えるのはないでしょうか。

※医療用マスク(サージカルマスク)の種類と定義

医療用マスクとは、日衛連によると「主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスクで、外科手術などの際に使われます。

“外科の“”手術の”という意味から「サージカル(surgical)マスク」とも呼ばれています。」 とあります。

・・・・・・ 掲載日:2021年 2月15日

・・・ 👆目次

■接触感染事例:蛇口による接触感染でクラスター発生!?

昨年末に東京都の地下鉄運転士で発生したクラスターの原因について、保健所は共同利用する庁舎の洗面所の蛇口による接触感染の可能性が高いと指摘しているとニュースが流れました。

東京都営地下鉄大江戸線は運転士の新型コロナウイルスの集団感染(39人)発生のため、昨年末から今月11日まで間引運転をしたいました。

その集団感染の原因となったのが、共同利用する庁舎の洗面所の蛇口経由で広がった可能性が高いと、保健所は指摘しています。

具体的には、歯磨きの唾液がついた手で蛇口に触れ、使用後洗うなどせずそのまま放置していたために新型コロナウイルスが蛇口に付着し、

次の使用者が蛇口にさわることでウイルスが手に付着し、そこから口や目等から入って感染したようです。

対策としては蛇口の使用後の洗浄をはじめ、「蛇口は紙で覆って触れる」「使用後の手指消毒を徹底する」などを行い、今後はセンサー式の蛇口への置き換えも検討するとのことです。

交通局は日常的な手指消毒やマスク着用、アクリル板の設置などは以前から感染対策は実施していたようなので、盲点をつかれたような感じです。

感染防止対策は、「100」のうち「99」をしても、「1」してなければウイルスを阻止できないという事例です。

新型コロナウイルスは飛沫感染、エアロゾル感染が主流と言われていますが、接触感染の防止も疎かにできないということです。

これまで話題となった接触感染例としては、病院で発生した集団感染の中に「パソコンのキーボード」が原因というものもありました。

対外的にはキッチリしている感染防止対策も、バックヤードでは漏れが出るのかもしれません。

バックヤードなどで共同で使用するものについては、こまめな除菌や抗ウイルス用にコーティング剤を塗るなど、

対策漏れがないように改めてチェックをしておくことが必要なのかもしれません。

◎参考情報:読売新聞「大江戸線の運転士感染「洗面所の蛇口」が原因か」

・・・・・・ 掲載日:2021年 1月15日

・・・ 👆目次

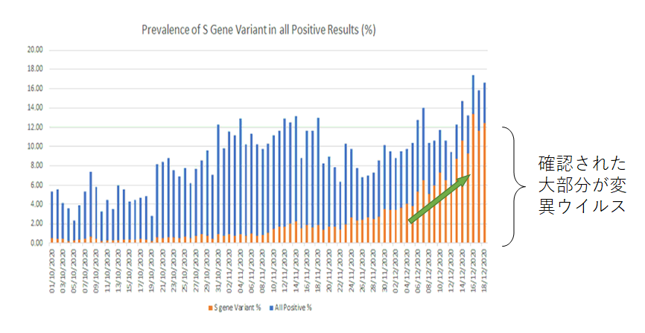

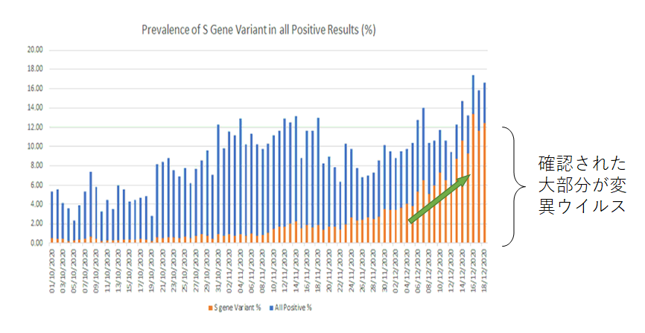

■BBCニュース:新型ウイルスの変異種についての情報

最近新型コロナウイルスの変異種の問題が盛んにニュースになっています。

イギリスでは、この新型コロナウイルスの変異種が蔓延し、このウイルスが主流になっています。

この変異ウイルスが警戒される理由は、感染力が高いということです。

ボリス・ジョンソン首相は、変異ウイルスは最大70%従来のウイルスより伝染力が強いと発表してます。

この70%という数字は、インペリアル・コレッジ・ロンドンのエリック・ヴォルツ博士が18日の発表した数値です。

同博士は発表で、「明言するには早過ぎるが、(中略)これまでの状況から、非常に素早く広がっており、

(従来の変異種による)過去の拡大よりスピードが速いことがわかる。注視していくことが重要だ」と話しています。

★感染力が従来の1.7倍(by エリック・ヴォルツ博士)

今回の変異ウイルスが最初に見つかったのは9月でしたが、11月にはロンドンで確認された感染の約4分の1が、この新たな変異ウイルスとなっています。

12月中旬になると、さらなる広がりを見せ、感染の3分の2近くが変異ウイルスになっています。

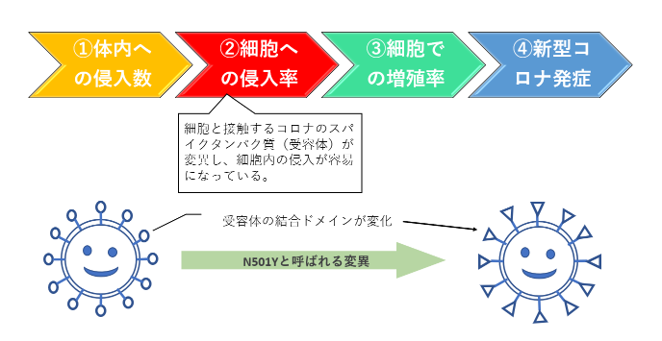

ミルトン・キーンズ・ライトハウス研究所などの施設におけるウイルス検査の結果は以下のグラフのようになっています。

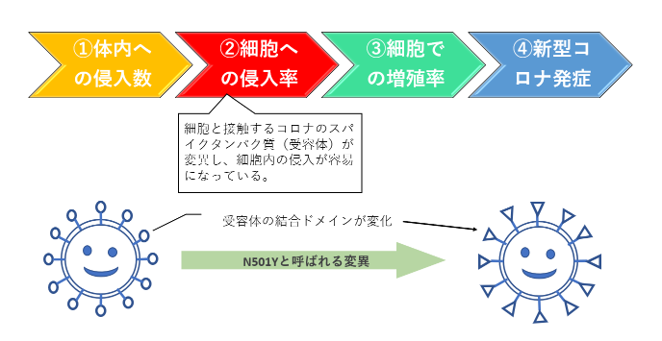

変異ウイルスの変異した部分は、ウイルスが人体の細胞に入り込む際に、扉を開ける鍵のような役割を果たすタンパク質(受容体)です。

変異することで、細胞内に入りやすくなり、感染力を上げています。

ケンブリッジ大学のラヴィ・グプタ教授の研究は、こうした変異によってウイルスの感染力が2倍に高まることが実験で確認されたとしています。

現在のところ変異ウイルスは②の部分だけが強力になっていることが分かっています。

③の部分などが変化すれば重症化率や死亡率も変化が出てくると思いますが、出てきていない所から変化がないと判断しているようです。

なお、①の部分も変わらないので、従来の感染防止対策で変種ウイルスを防ぐことは可能と考えられます。

今後、新たな変異種が現れる可能性もあり、(実際、南アフリカで確認されています)最新情報には注意が必要です。

◎詳細情報:BBCニュース「新型ウイルスの変異種、いまわかっていること」

・・・・・・ 掲載日:2021年 1月 5日

・・・ 👆目次

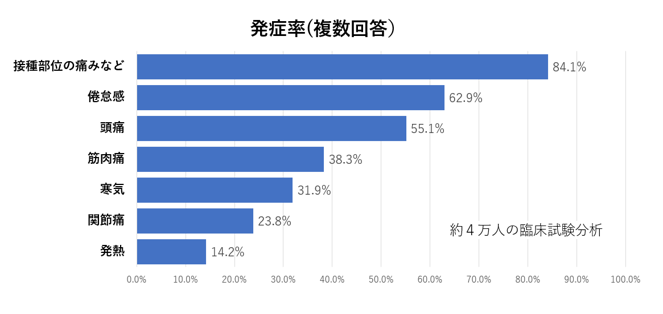

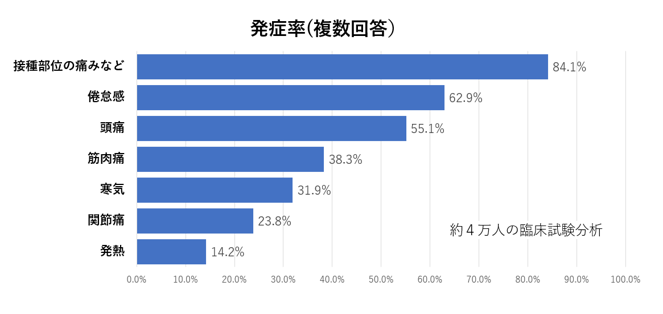

■研究発表:ファイザーのワクチンで報告されている健康被害(副反応)

健康被害とは、ワクチン接種が原因で起こったカラダの不調(副反応または有害事象)を言います。

ファイザー社のワクチン接種が各国で始まっています。

気になるのが、ワクチン接種による健康への影響です。

NHKのアサイチという番組で紹介されていたアメリカのFDAの報告内容を紹介します。

グラフを見ますと接種部位の痛みが最も多く84.1%となっています。

筋肉注射なので痛みはありそうでが、現在では避けては通れないものでしょう。

次が倦怠感 62.9%、頭痛 55.1%と以下のように続いていますが、重篤なものは少ないということです。

日本でのワクチン接種は強制ではなく、任意なものになるように聞いていますが、

新型コロナウイルスの感染リスクと副反応の兼ね合いでの選択となります。

副反応はワクチンの種類によっても違いがあるので、情報の収集しておくことが必要でしょう。

現在、接種で問題となっているのは、アレルギー反応です。

12月8日に接種を受けた英国民保健サービス(NHS)従業員2人が接種を受けてから間もなくアレルギー反応が出たが、

2人はその後治療を受け、現在は安定していると報告されています。

18日にはアメリカでも接種者の中でアレルギー反応がでたと報告されています。

過去にアレルギー反応を経験した人に対しては警告をしています。

いずれにしても、今後どのような健康被害が出るかは分かっていません。

引き続き注意をして、ワクチンを接種した各国の状況に関心を持つ必要があるでしょう。

・・・・・・ 掲載日:2020年12月22日

・・・ 👆目次

■研究発表:東大大学院の研究チームがGOTOトラベルと新型コロナウイルス感染との関係を調査

東大大学院の研究チーム(宮脇敦士・東京大学大学院助教、田淵貴大・大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部副部長、遠又靖丈・神奈川県立保健福祉大学大学院准教授、

津川友介・米カリフォルニア大学ロサンゼルス校助教授)が『GOTOトラベルと感染リスクの関係を示す調査』を12月6日にインターネット上で緊急発表しました。

<<調査概要>>

対象:15~79歳の男女約2万8000人

期間:2020年8月末から9月末

方法:インターネットでのアンケート調査

調査内容:過去1か月以内に新型コロナを示唆する5つの症状(発熱、咽頭痛、咳、頭痛、嗅覚・味覚異常)を経験していた人の割合との関連を調査

嗅覚・味覚の異常など、新型コロナ特有の症状を訴えた人の割合が、GOTOトラベルの利用者では、利用していない人に比べて、統計学上、約2倍もの差があることがわかった。

例えば、嗅覚・味覚の異常を訴えた人の割合は、GOTOトラベルの利用者で2.6%なのに対し、利用しなかった人は1.7%と約1.5倍の差が出た。

この結果を年齢や健康状態の影響などを取り除く統計処理を施すと、有症率の差は約2倍に上った。

なお、発熱や咳、頭痛を含めた計5項目すべてで、利用者のほうが有症率は高かった。

年齢別見た場合、65歳未満の若い世代のほうが感染を疑わせる症状を経験している割合が高かった。

理由としては、高齢者のほうが新型コロナ感染を恐れているため、たとえ旅行をしても慎重に行動し、感染リスクを下げている可能性があるとしている。

<研究チームの結論>

(1)GoToトラベル利用によって新型コロナ感染のリスクが増加した可能性がある。

(2)新型コロナの感染リスクの高い人のほうがより積極的にGoToトラベルを利用している可能性がある。

(3)現在検討されている高齢者と基礎疾患のある人をGoToトラベルの対象外とする方法が、感染拡大のコントロールにあまり有効ではない可能性が高い。

としている。

※調査に対する疑問

インターネット上の記事の中に、旅行に行った人を対象に調べているという記載が見当たらなかったので、『GOTOを利用した旅行者』と『GOTOを利用しなかった旅行者と旅行に行かなかった人』の比較なのではないかと感じた。

また、同じ旅行者で『GOTOを利用した場合とGOTOを利用しない場合』の比較となると、GOTOを利用するだけで感染リスクが高まる論理的理由(割引サービスを受けると感染が高まるとは考えにくい)がないので、

GOTO以外の要因ではないかと疑ってしまう。

あくまでも私見ですが、旅行に行った人とそうでない人の比較を行い、旅行に行くことが感染リスクを高めたということで、

それを後押ししているGOTOはやめるべきという話なら納得できるが、そうでもないようなのでこの発表に疑問を持っている。

・・・・・・ 掲載日:2020年12月9日

・・・ 👆目次

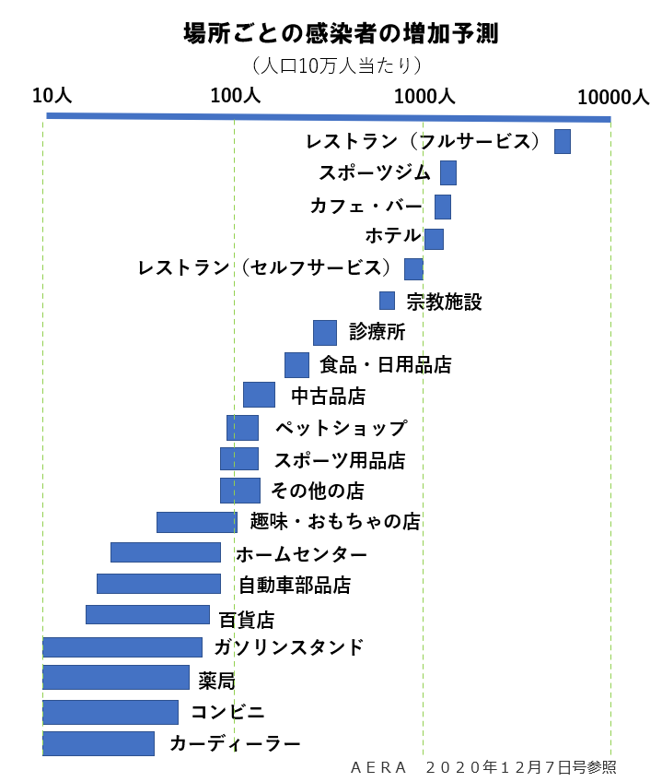

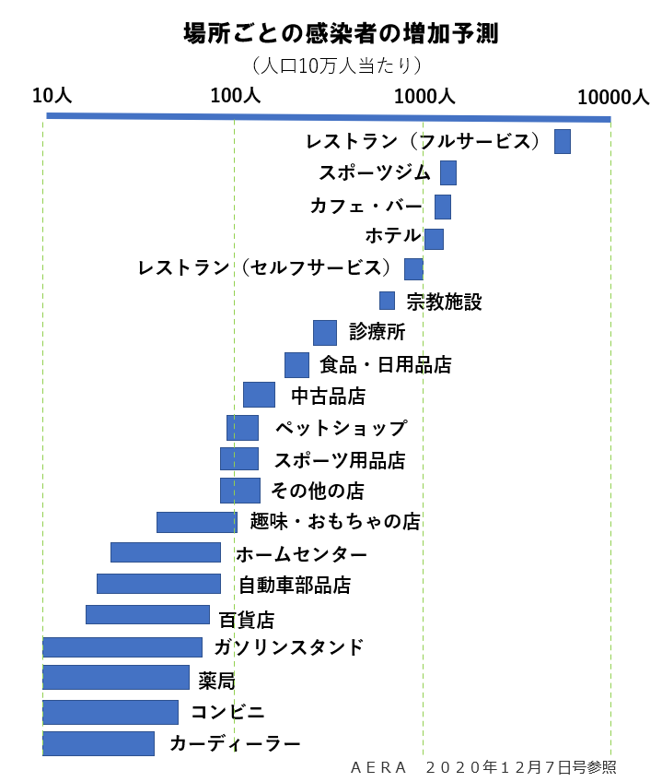

■研究発表:データで検証された最も感染リスクの高い場所とは!

米スタンフォード大学が9800万人対して行ったスマホ調査で、感染リスクの高い場所の筆頭はダントツでレストランと指摘した。。

11月10日、米スタンフォード大学の研究チームは、英科学誌「ネイチャー」のオンライン版に感染リスクに関する論文を発表していました。、

調査の結果、セルフサービスではなく、店員が注文を取ったり料理を運んだりといったフルサービスを提供するレストランが、最も感染リスクが高いということが分かった。

<<調査概要>>

対象:ニューヨークやシカゴ、ロサンゼルスなど全米10都市に住む9800万人

期間:2020年3月1日~5月2日

データ:対象者の携帯電話の位置情報

方法:住民が600〜3千人程度いる居住地をひとつの単位とし、各地区からレストランやジム、日用品店など、居住地以外の目的地に移動が起こった回数や日時を分析

調査地区数:調べた居住地区は10都市の5万7千地区、目的地は55万3千カ所

<感染が起きやすい場所>

❶レストラン(フルサービス)

❷スポーツジム(レストランの3分の1)

❸カフェ・バー

<感染が起きにくい場所>

①カーディーラー

②コンビニ

③薬局

研究チームはレストランがダントツになった要因として、「訪問客が多く、滞在時間が長い傾向があるため、感染の恐れが高いと考えられる」としている。

以前から、政府の分科会は、会食、特に飲酒を伴う会食や懇親会、ホストクラブなど接待を伴う飲食店で感染が広がりやすいと注意喚起していたが、

その正しさを裏付ける内容となっている。

・・・・・・ 掲載日:2020年12月8日

・・・ 👆目次

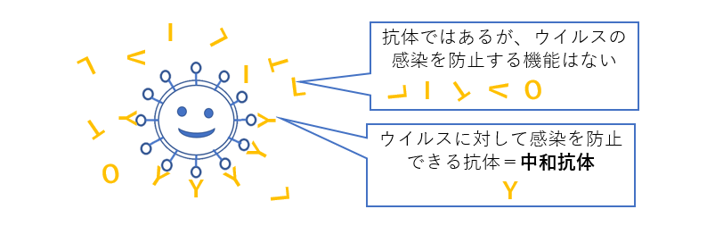

■研究発表:感染を防ぐ「中和抗体」を6か月後も保有!

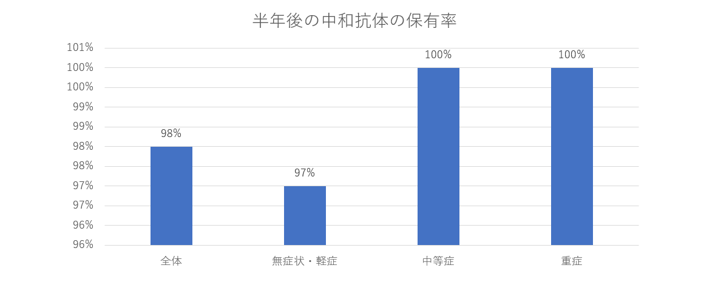

12月2日午前10時、横浜市立大学医学部の山中竹春教授が感染後の抗体保有についての研究を発表しました。

これまで感染後の保有については、減少するという研究発表がありましたが、それを覆すものになっています。

発表後、この研究を各テレビ局は積極的に報道しました。

理由は、「ワクチン」による抗体獲得の有効性を後押し、希望を与えるものだったからです。

山中教授の研究グループのテーマは、感染から6か月経過した人の体内に「中和抗体」がどれくらい存在するかを調べるものです。

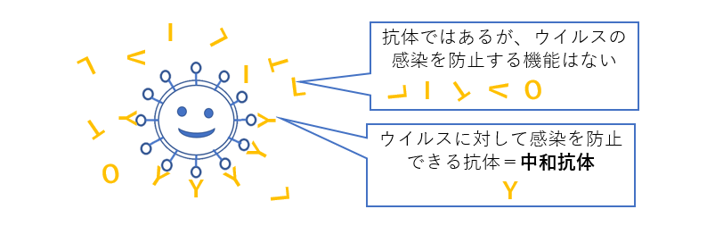

「中和抗体」という言葉は、あまり耳慣れないのですが、新型コロナウイルスが体内に入ると、免疫細胞の働きで様々な抗体(たんぱく質)が作られます。

作られた抗体がすべてウイルスに対して有効といえばそうではなく、感染防止に効果のないものもあります。

その中で感染防止(細胞への侵入を防ぐ)に有効な抗体を「中和抗体」と言います。

したがって、免疫ができたということは、「中和抗体」が十分出来たとをさします。

※抗体検査では、新型コロナウイルスに反応して作られたタンパク質(抗体)すべてに反応するので、陽性であったからと言って「中和抗体」があるかどうかは別です。

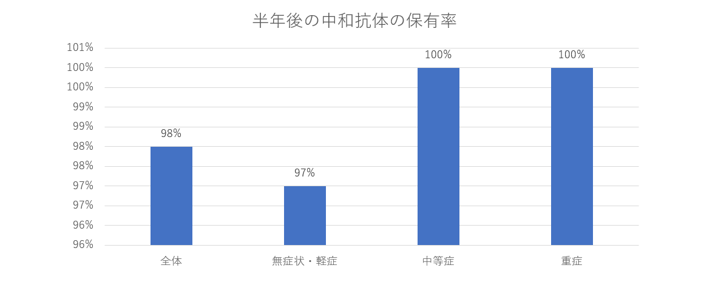

今回の研究で解析対象となった被験者は、20~70歳代の376人の方です。

内訳は、無症状や軽症の人は280人、酸素投与を受けた中等症の人は71人、人工呼吸器を使うなどした重症者は25人でした。

研究では、グループが独自に開発した精度の高い検出法(感染性のあるウイルスを用いた測定法)を用いています。

調査した結果、全体では98%の人が、感染から6か月たっても中和抗体を保有していました。

無症状や軽症の人は97%、中等症や重症の人はそれぞれ100%でした。

重症度が高いほど、中和抗体の強さが大きく、感染を防ぐ効果が高まる傾向がみられたということです。

羽鳥慎一モーニングショーの中で、オンラインで出演されていた山中教授は、

「中和抗体」があるから絶対新型コロナに感染しないというものではなく、

自分が持っている「中和抗体」の処理能力を超える多くの新型コロナウイルスを体内に入れてしまうと感染するので、

「中和抗体」があるからマスクはしなくても大丈夫!というような勘違いはしないでくださいと、警告をされていました。

◎山中竹春:横浜市立大学医学部教授

新型コロナウイルスの「抗体検査プロジェクト」の研究リーダー、医療データサイエンスのお第一人者

・・・・・・ 掲載日:2020年12月4日

・・・ 👆目次

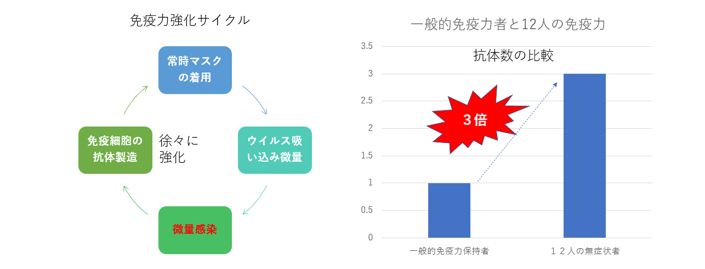

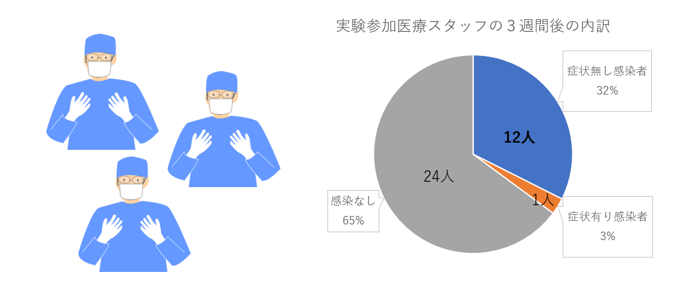

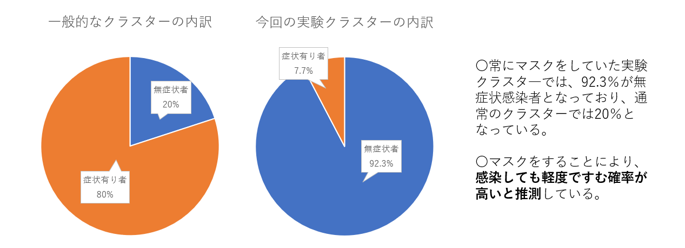

■論文紹介:マスクをすることで免疫力を獲得できる!

NHKスペシャル「新型コロナ 全論文解読~AIで迫る 今知りたいこと~」の中で、

マスクと免疫力の獲得に関する注目すべき面白い論文が紹介されていましたので、引き続き紹介します。

論文の著者はカリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部のモニカ・ガンジー教授です。

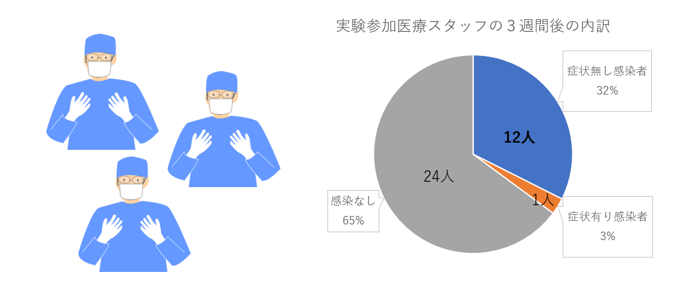

アメリカのインディアナ州の病院で行われた実験結果を考察したものです。

この病院は新型コロナウイルスがどの程度の感染力があるかを医療関係者の協力のもと実験しました。

実験内容は、新型コロナウイルスに感染した軽症患者を隔離せず、マスクを着用した状態で、どこまで感染するのかを試すものでした。

参加したスタッフは37人で、全員が常にマスクを着けた状態にしていました。

3週間後、37人中13人が感染、13人中1人が症状があり、他の12人は無症状でした。

感染率は35%ということで、マスクをしていても新型コロナウイルスは完全に防ぐことはできませんでした。

これは当初から言われていることですので、驚くような結果ではありません。

では何が新しい発見なのか。

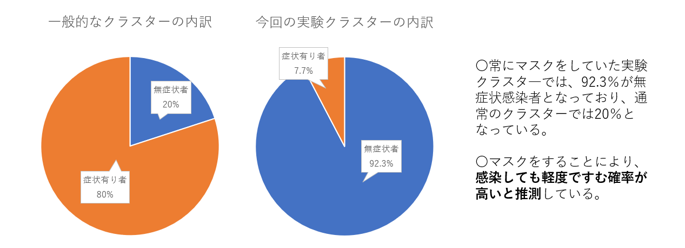

実は、これまで集団感染が発生した場合、マスクを着ていない場合、無症状感染者の割合は20%でした。

しかし、この実験では92.3%の人が無症状感染者になっています。

マスクをすることで、新型コロナウイルスを吸い込む量が減り、症状が軽くなったと考えられます。

★マスクを着用することで、症状が軽くなる!

そして、無症状者12人の抗体の有無を調べたところ、全員が抗体を持ち、免疫力を獲得していることが分かりました。

しかも、抗体の量は一般的に抗体を持つとされる人の3倍もありました。

なぜ、こんなことが起ったのか?

モニカ・ガンジー教授は、マスクの着用で新型コロナウイルスを吸い込む量が少なくなり、感染は微量なものとなった。

微量感染なので、症状が軽くなったと同時に、免疫細胞が感染に対応して少量であるが抗体を作った。

全員がマスクを着け業務を行っていたので、この微量感染は繰り返し起こり、その都度免疫細胞は抗体を作り続けた。

この微量感染が、免疫細胞が抗体を多く作り出す訓練となり、免疫力を高める結果となった。

★マスクを着けることで、微量感染となり免疫力が高まる!

マスクの効用としては、

1.人に飛沫を飛ばさない

2.自分が新型コロナウイルスに感染する確率を下げる

ぐらいでしたが、この論文に事例が一般的なものとすれば、

3.感染しても軽症で済む確率を高める

4.感染した場合、高い免疫力の獲得が期待できる

というように効用が増えることになります。

・・・・・・ 掲載日:2020年11月26日

・・・ 👆目次

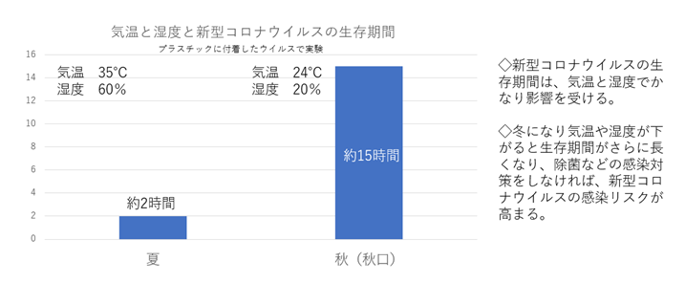

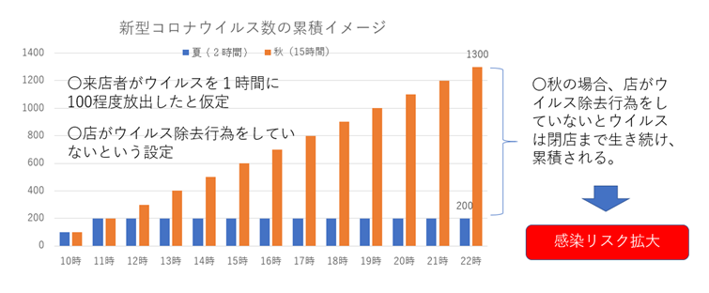

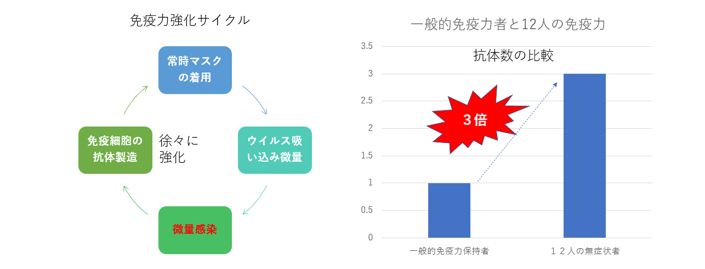

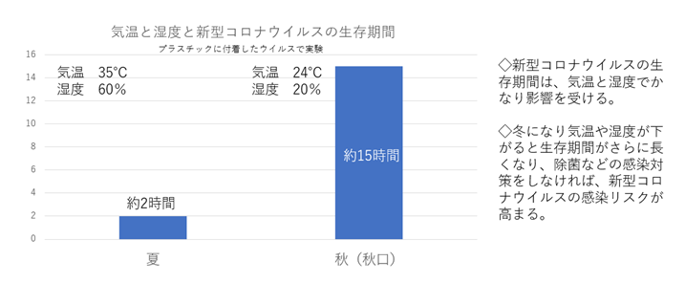

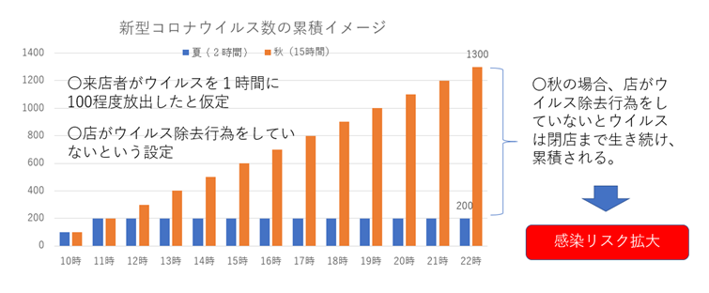

■論文紹介:冬は新型コロナウイルスの生存期間が長くなる!

NHKスペシャル「新型コロナ 全論文解読~AIで迫る 今知りたいこと~」で冬場の感染拡大リスクについて、世界の論文を分析した結果を紹介していました。

キーワードで多かったベスト5が次のようなものです。

1.気温

2.湿度

3.ビタミン

4.年齢

5.地域

冬場の感染拡大のリスクに大きくかかわっている気温と湿度は何に影響するかというと

新型コロナウイルスの生存期間の長さに影響を与えます。

NHKスペシャルで報告されていたのはプラスチックに付着した新型コロナウイルスの生存期間の場合で、

夏の気温35℃、湿度60%では約2時間であるのに、秋口の気温24℃、湿度20%の場合は15時間と、約7.5倍になるというものです。

もし、ある空間を訪れた人が、1時間に「100」の新型コロナウイルスを出したとした場合、夏場は2時間で新型コロナウイルスは死ぬので、

生存ウイルスの累計は「200」に止まるが、秋口は新型コロナウイルスが生き続けるため、生存ウイルスの累計は増え続け、13時間後には6.5倍の「1300」となります。

ウイルス濃度が夏場に比べかなり高くなるので、感染確率が高くなることは容易に想像できます。

ちなみに3位のビタミンは、冬になると日照時間が少なくなるので、免疫力を上げるビタミンDが減少することで新型コロナウイルスの感染リスクが増すというモノです。

いずれにしても冬場に新型コロナウイルスが感染拡大する可能性は高くなるので、

夏場以上の感染対策(例えば、換気の頻度を上げる。除菌掃除をより小まめにするなど)が求められます。

・・・・・・ 掲載日:2020年11月23日

・・・ 👆目次

■研究発表:湿度90%~60%と30%では飛沫量に約3倍の差が判明!

10月13日に理化学研究所(理研)などが行ったスーパーコンピューター「富岳」のシミュレーションで、

室内の空気が乾燥していると、飛沫が急速に乾いてエアロゾルになる量が増えることが分かりました。

オフィス内で、1.8メートルの間隔で2人が向かい合って座っているとしてシミュレーションした結果、

一方が咳(せき)をした場合、湿度が30%のときと60%~90%の時では、

飛沫の到達数が3倍違うことが判明しました。

<湿度による飛沫の到達数>

〇湿度30%で咳をした場合の飛沫の到達数 : 6%

〇湿度60%で咳をした場合の飛沫の到達数 : 2%

〇湿度90%で咳をした場合の飛沫の到達数 : 2%

※1回の咳で飛ぶ飛沫の量を100%としています。

神戸大教授で理研チームリーダーの坪倉誠氏は「加湿器などを使って60%を目安に湿度を上げたり、エアロゾルを希釈する(薄める)ために換気したりすることが大事だ」と指摘しています。

このシミュレーション結果から、冬に新型コロナが大流行するという恐れが単なる杞憂(きゆ)ではないことが証明されていると思います。

→10月13日に発表された理化学研究所のシミュレーション実験の加筆です。

シドニー大学よ武漢大学の共同研究では、湿度が1%下がることで、新規感染者が7~8%増えるとしています。(羽鳥慎一モーニングショーより)

・・・・・・ 掲載日:2020年11月1日

・・・ 👆目次

■研究発表:東大が新型コロナウイルスを使った世界初の実験を実施!

東京大学医科学研究所(東大)は10月22日、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の空気伝播に対するマスクの防御効果を調査した結果、

マスクの適切な使用が感染予防に重要であるとの知見を得たと発表した。

この実験は本物新型コロナウイルスを使用した世界初の実験としても注目をされています。

実験に際して様々工夫があるのですが省いて結論を書きます。

<両方マスク無し>

ウイルスを吐き出す側とウイルスを吸う側が両方ともマスクを付けない場合、1m離れてもウイルスを吸い込んでしますことが確かめられました。

〇両者の間隔 25cm :100(25cmを100)

〇両者の間隔 50cm :約45

〇両者の感覚100cm :約30

<吸う側マスク有り>

両者50cmの間隔の状態で、吸い込み側の吸い込み量をマスク無しの場合と比較。

〇布マスクの着用 :60~80%

〇外科用マスク :50%

〇N95マスクを密着して使用:10~20%

但し、N95マスクであっても、隙間をふさいだ密着状態ではない場合、抑制効果は低下

<吐き出す側マスク有り>

両者50cmの間隔の状態で、吸い込み側の吸い込み量をマスク無しの場合と比較。

〇布マスクの着用 :40%

〇外科用マスク :40%

〇N95マスクを密着して使用:10%以下

この結果について研究グループでは、マスクにはウイルスの吸い込みを抑える働きよりも、

対面する人への暴露量を減らす効果が高いことを示唆する結果であり、ウイルスを吐き出す側にマスクを装着させ、

吸い込む側にマスクを装着させると相乗的にウイルスの吸い込み量が減少することが分かったとしています。

この実験結果から見えてくる店舗としてやるべきことは、お客様全員のマスク装着の徹底を引き続きやるということになるでしょう。

※これまでのマスクに関する実験報告と傾向は同じであり、実際の新型コロナウイルスを使用し、

人が息を吐き出し、それを人が吸うという実際に近い形での実験をして確かめたことに意義がありそうです。

・・・・・・ 掲載日:2020年10月24日

・・・ 👆目次

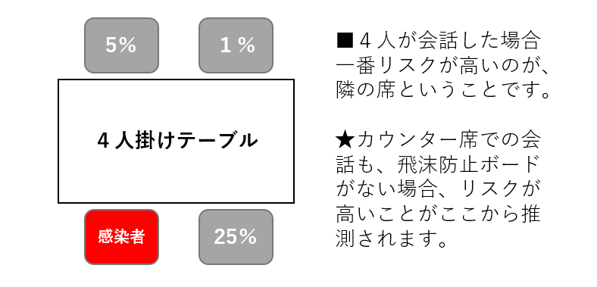

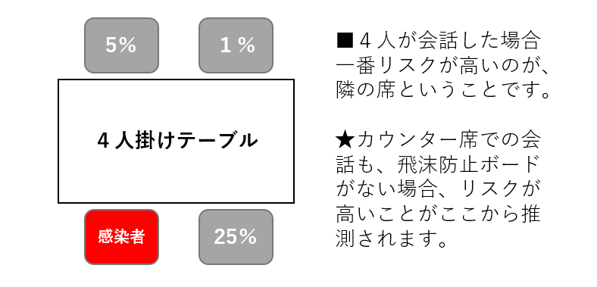

■研究発表:4人で飲食した場合、飛沫を受けやすい位置が判明!

10月13日、理化学研究所(理研)などは、スーパーコンピューター「富岳」を使い、

飲食店での会話や、大人数での合唱で飛沫がどのように飛散するかのシミュレーション(予測)をした研究結果を発表しました。

<飲食店を想定したケース>

正面の人に話した場合に相手に届く飛沫数が5%程度だったが、隣の人に話すと5倍の25%超となった。

斜め向かいの人は5分の1の1%台にとどまった。

会話をした場合、新型コロナのリスクが一番高いのは、感染者の隣に座ることであることが分かった。

<オフィスを想定したケース>

オフィスで4人が机を囲む想定では、湿度90%では咳(せき)をしても飛沫が机に落ちやすかった一方、

前方の人に届く飛沫量は湿度が低いほど多かった。

<場面別の飛沫数>

〇咳を強く2度したときは3万個程度

〇会話は1分で約900個

〇大声の歌は1分で約2500個

※せき1回するのは、会話17分、カラオケで6分間歌うのと同じ。

今回のシミュレーションでは同時にマスクの効果も検証しています。

マスクをすることで鼻や口に入る飛沫数は3分の1程度に減らせるが、エアロゾル状態の飛沫は非着用時と同様に、顔の隙間からのどの奥まで届くということです。

フェースシールドも大きな飛沫を防げるが、エアロゾル状態になった飛沫は隙間から入りやすいということです。

・・・・・・ 掲載日:2020年10月18日

・・・ 👆目次

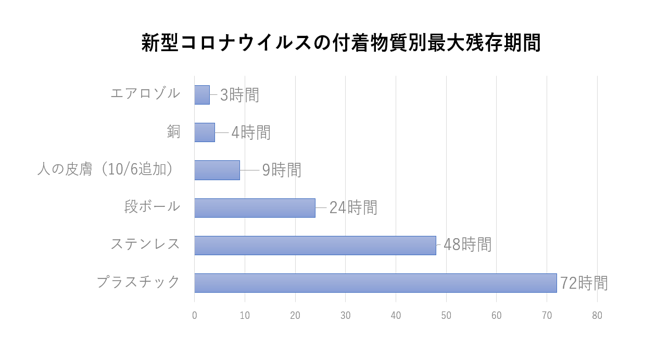

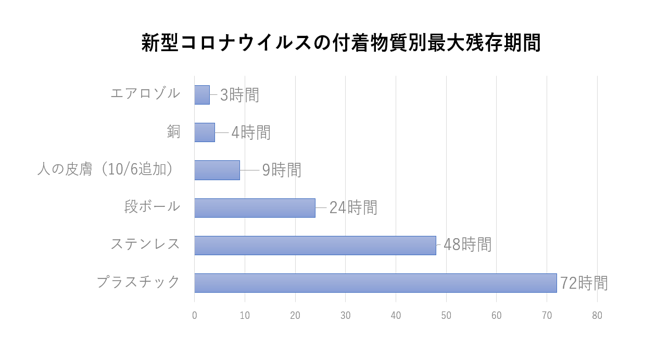

■研究発表:新型コロナウイルスの皮膚での生存期間確認!

10月3日、京都府立医科大学の廣瀬亮平助教の研究チームは、

A型のインフルエンザウイルスと新型コロナウイルスが人体の皮膚を含めた、様々な表面に生存する時間を比較研究し、

学術誌「Clinical Infectious Diseases」に出した論文で発表しました。

論文によると、新型コロナウイルスが人体の皮膚で生存する時間は9.04時間となり、

同条件でのA型インフルエンザウイルスが1.82時間生存したのに比べて、5倍長かったとしています。

単純に言ってコロナはインフルに比べて、接触による感染リスクが5倍高いことになります。

これまで新型コロナウイルスの人の皮膚上での生存期間の研究は、被験者に危険が及ぶため実際に行うことは困難でしたが、

研究チームは法医解剖を受けた遺体の皮膚を使って実験を行ったとのことです。

これにより手消毒の必要性がより明確になったと言えます。

従来は、段ボール上で24時間、ステンレス上で48時間などのモノの上での新型コロナウイルスの生存期間の実験データしかありませんでした。

しかし、実際問題として段ボールやステンレスに口づけしたり、舐める人はほとんどいません。

そういうモノについた新型コロナウイルスが手に触れて、そこから人の目口鼻を通して体内に侵入してくるので、

人間の皮膚についての生存期間が一番肝心なデータでした。

それを明らかにした廣瀬亮平助教の研究チームの功績は大きいと思います。

この研究から言えることは、これまで以上に手消毒を徹底すること言えます。

この研究では、手の消毒を含めエタノールで拭いた人体の皮膚でのウイルスの生存の確認もしており、

濃度80%のエタノールで拭いた場合、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスは共に、15秒で完全に非活性化された(死んだ)という結果を出しています。

最近、店頭になる手消毒をしない人が増えてきているように思います。

この廣瀬助教の研究結果を公表し、再度手消毒の徹底を呼び掛けることは、

お客様を新型コロナから守り、店舗の新型コロナ対策意識をPRすることになると思います。

・・・・・・ 掲載日:2020年10月6日

・・・ 👆目次

■改訂取消:CDC、新型コロナの空気感染を指摘するも撤回???

空気感染については、専門家も迷走しています。

CNNによると米疾病対策センター(CDC)が公式サイトに掲載しているガイダンスを9月18日に改訂し、

コロナウイルスは一般的に、呼吸などによって空気中に漂う飛沫(ひまつ)や微粒子を通じて拡散し得ると空気感染を指摘した。

しかし、21日にウェブサイトに18日に掲載した、新型コロナウイルスが空気中を漂う微粒子「エアロゾル」を介しても感染の恐れがあるとする警告を撤回しました。

その理由としては、文書の草案が誤って掲載されたとしています。

一方、世界保健機関(WHO)はエアロゾル感染の可能性を締示す証拠が出始めているとの認識を示しています。

WHOとしては引き続きコロナが主として飛沫を介して感染すると考えているが、換気が不十分な閉鎖空間ではエアロゾル感染が発生し得ると指摘しています。

「証拠に基づき、さまざまな感染経路が存在すると考えられる」としています。

店舗の感染防止対策としては、エアロゾル感染等は想定して、行うことが必要と言えるでしょう。

具体的には、マスクと手洗いに加え、3密を避け、換気を徹底することです。

・・・・・・ 掲載日:2020年9月23日

・・・ 👆目次

■実験発表:14種類のマスクの飛沫防止機能を実験で確かめる!

アメリカのデューク大学は、マスクにより抑える飛沫量にどれだけ違いがあるのかを実験しまとめました。

同大学の研究チームは、化学繊維や綿など素材や形が異なる14種類のマスクで、大きな声を出した時に飛沫の粒がどの程度減るのか、

レーザービームを使った実験で、マスクを通過する量を計測しました。

・ポリプロピレン(※1)のマスクは 90% 以上減少

・綿のマスク 90%~70% 減少

・ニットのマスク 約65% 減少

・バンダナ(※2)を二重にしたもの 約50% 減少

・首から口元までを覆うフリース(※3)と呼ばれる素材のもの 約10% 増加

この実験により素材によって飛沫を抑える機能に多きな違いがあることがわかります。

問題は、飛沫量が増えるフリース製のネックゲイター(※4)です。

フリースの増加については、研究チームは「繊維によって大きな飛まつが細かくなった結果ではないか」と推測しています。

※1)ポリプロピレン:一般的な不織布マスクの素材に使われているものです

※2)バンダナ:絞り染めや更紗模様で染めた木綿のカーチフ

※3)フリース:ポリエチレンテレフタラート(PET、ポリエステルの一種)で作られた柔らかい起毛仕上げの繊維素材

※4)ネックゲイター:主にフリース製で首に巻いて上部を引き上げれば口と鼻も覆える防寒具

この実験はアメリカの科学雑誌「サイエンス・アドバンシズ」で発表されたものです。

◎詳細情報:デューク大学の実験の説明

・・・8月21日掲載(21日にNHK等のニュースで紹介されています)

・・・ 👆目次

■研究発表:クラスターが発生した典型的なケースを分析!

8月13日、国立感染症研究所は集団感染、クラスターが発生した典型的なケースを分析し、基本的な対策を徹底するよう呼びかけました。

公表された事例集は以下の6つです。

1.医療機関での院内感染

2.カラオケを伴う飲食店

3.職場での会議

4.スポーツジム

5.接待を伴う飲食店

6.バスツアー

ケースでも換気の悪い場所で、長時間、近距離での会話や飲食をともにするなどして感染が広がっており、

改めて、3密の環境を避けるとともに、消毒やマスクの着用など基本的な対策を徹底するよう呼びかけています。

◎関連資料:クラスター事例集:国立感染症研究所

集団感染の注意点を発表した国立感染症研究所、感染症疫学センターの鈴木基センター長は、

分析した結果、感染の広まりにはマイクロ飛沫が重要な役割が果たしているとコメントしています。

マイクロ飛沫とは、くしゃみや大きな声で歌ったりしたときに出る小さな粒子のことをさします。

それが20分間ほど空中に漂っているというのです。

20分間も漂うので、一所に密室状態で居た場合、空中にさまよっているマイクロ飛沫を繰り返し吸い込むことになります。

つまり新型コロナウイルスの大量摂取という状態を作り出します。

どうもそれが感染の原因になっていることが状況証拠から分かってきたようです。

店舗でいえば、事務所や休憩室、ロッカー室で窓が無かったり、換気が十分でない場合は危ないということです。

対策としては、全員がマスクをし、「3密」の環境いかに避けるかということになります。

部屋の中にいる人をできるだけ減らし、頻繁に換気をすることにつきます。

・・・ 👆目次

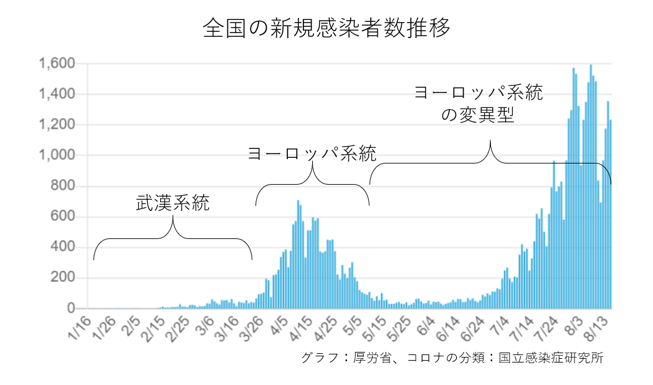

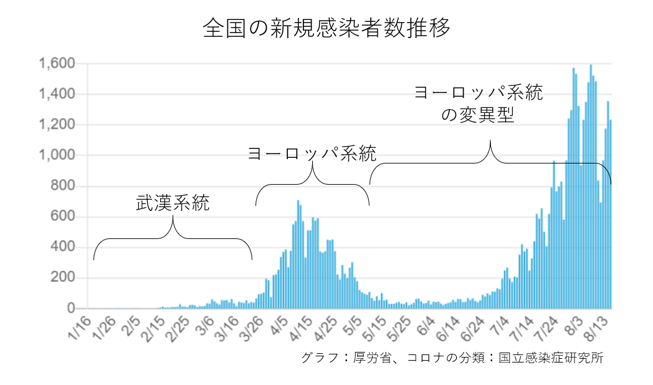

■研究発表:日本で流行している新型コロナ遺伝子情報

8月13日、国立感染症研究所の病原体ゲノム解析研究センターの黒田誠センター長は、

日本で流行している新型コロナウイルスのタイプを遺伝子情報から紹介しました。

最初は武漢系統の新型コロナウイルスでいたが、3月26日前後からヨーロッパ系統の新型コロナウイルスが主流となり、

5月10日以降は、ヨーロッパ系統の新型コロナウイルスの変異したものが流行しているとのことです。

なお、東京型、埼玉型など地域に起因する型を認定する証拠は得られていないとしています。

最近、重症患者が少ないことから、新型コロナウイルスの弱毒化についていろんな専門家が意見を述べているので、

国立感染症研究所の脇田隆字所長は、「今のウイルスの状況、ゲノム解析の結果、今の流行状況を見ると、弱毒化しているとは、私は考えていない」と答えています。

感染症の専門家(岡田晴恵 白鷗大学教授)の話によると、弱毒化して人類との共存を図るケースはあるのですが、何十年何百年というスパンの中で起こるようです。

したがって、今回の流行は前回に比べて重症者が少ないことから、新型コロナが弱毒化していると考えるのは早計のようです。

・・・ 👆目次

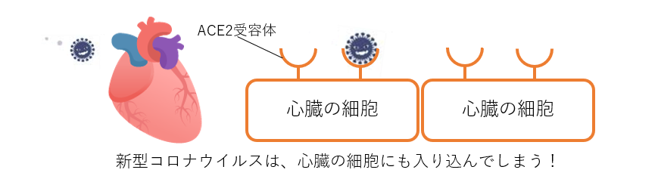

■最新研究:心臓に約8割の確率で、新型コロナウイルスの後遺症!

ドイツ・フランクフルト大学病院研究チームによると、新型コロナから回復した患者100人(45歳~53歳)に、心臓のMRI検査を行ったところ、78人の心臓に異常が見つかった。

回復した患者は、陽性確認から64~92日たっている人で、感染時の症状の重さには関係なく、心臓に異常が見つかったとのことです。

もっとも多かったのは心筋炎で、60人が発症していました。

患者の年齢は全員45歳以上なので、若い人にも発症するのだろうか?と疑問に思う人もいるでしょうが、

アメリカ大リーグのレッドソックスの投手エデュアルド・ロドリゲス選手(27歳)も先月上旬に新型コロナにかかり回復しましたが、下旬には心筋炎が見つかり、

今シーズン全休となっています。

恐らく若い人にも同じように心臓の異常が見つかる可能性が高いと考えられています。

<心筋炎とは>

心筋炎は、心臓の筋肉が炎症を起こすもので、症状が進むと心筋が壊れて、心臓の働きが低下します。

心臓の筋肉は一度破壊されると、修復されないので、要注意です。

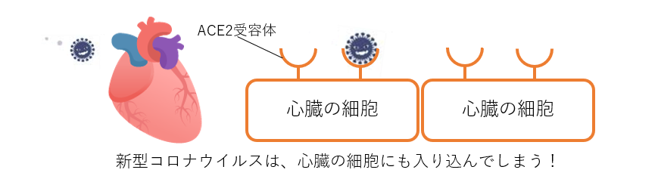

<新型コロナウイルスの心臓感染のルート>

心筋の細胞にも新型コロナウイルスが細胞に侵入するキーになる「ACE2受容体」が存在します。

ウイルスが血液に入り、流れに乗って心臓に到達し、心臓の筋肉(細胞)に直接感染した可能性が考えられます。(心臓画像クリニック飯田橋 寺島正浩理事長)

※新型コロナウイルスはダイレクトに心臓の細胞も感染させる!

<心筋炎の症状>

心筋炎で心臓の働きが低下すると、症状として息切れ、血圧低下、不整脈などは考えられる。

最悪の場合、心臓のポンプ機能が失調し、死に至ることもある(寺島医師)。

心筋炎の初期症状は発熱や息苦しさなど、新型コロナウイルスの症状とに非常ににているので、症状だけで判断するのは難しいものがあります。

発見するためには、血液検査、レントゲン・心電図、エコー検査、心臓MRI検査、組織を採取して検査がありますが、心筋炎を疑わないと発見しにくいものだそうです。

最近では、知見が蓄積されたことで、新型コロナ患者の心筋炎に注意すべきという方向が出てきています。

<心筋炎と入院>

心筋炎と診断されると軽症の場合、約1週間の入院、重症の場合は約2週間から1か月の入院が必要となります。

ちなみに死亡率は4.7%(日本循環器学会)となっています。

治療は確立されておらず、現在行われている治療法は、安静にして回復するまで心肺機能を維持・管理する。免疫をコントロールする薬などで、炎症を抑えるなどして、

自己治癒力での回復を待つというものです。

また、心筋炎の回復について、最近の研究によると。心筋炎は完全に回復するのではなく、後遺症が残り、慢性的な心不全・不整脈を引き起こす可能性が指摘されています。

注意:無症状で新型コロナに感染し、気づかずに回復した場合でも、かなりの確率で心臓に異常が残る。

◎ドイツ・フランクフルト大学病院研究チームの研究で分かったこと

★非常に高い確率で感染者全員の心臓病リスクを高めている。

・回復者の78人(78%)が心臓に異常が見つかったこと。

・軽症、中等症、重症などの新型コロナ感染の症状に関係なく異常が見つかったこと。

(他の研究では無症状の回復者からも心臓の炎症が見つかっている)

・年齢も関係がないこと。

★これまでは、主に鼻と口、そして肺への感染を気にすればよかった。

しかし、心臓にも感染することが新たに分かったので、回復後も心臓に対する注意が必要。

※感染から回復しても、リスクが大きいことが分かった!!

若い人で新型コロナに感染しても治れば問題ないという安直な考え方は、通用しないことが研究で分かってきた。

・・・8月10日羽鳥慎一モーニングショーより

・・・ 👆目次

■実験報告:うがい薬が新型コロナウイルスに効く!?

大阪の吉村知事の突然の発表で一躍注目が集まった”うがい”についての情報です。

早とちりして誤解をしている人が多そうなので、念のため取り上げました。

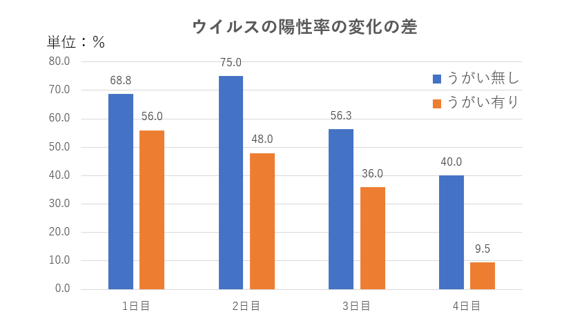

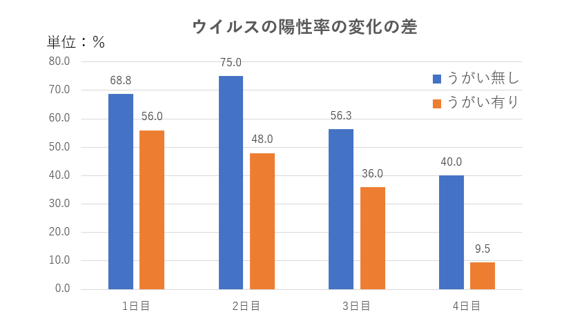

大阪はびきの医療センターが軽症患者41人を二つのグループに分け、①うがい薬でうがいをしたグループと②うがいをしないグループをつくり、

PCR検査で陽性率の変化をチャックして差があるかどうかを試したというものです。

試した結果データが下のグラフです。

うがいをしたグループの陽性率が、そうでないグループに比べて下がっています。

このデータを見て吉村知事がこれは感染対策になる?と早合点して紹介したようです。

大阪はびきの医療センターでは、うがいに効果がある可能性を試している段階なので、今後本格的に研究を進めるとしています。

この実験に発表に関しては、多くの専門家からは批判が上がっています。

サンプル数の少なさ、データを考察して発表する論文の前段階の話であり、

考察に対して専門家のスクリーニングがかかっていない、そもそも軽症者は8割は自然回復する等です。

ちなみに厚労省ででは、ポビドンヨードについて新型コロナに効果があるかどうかは検証していないということです。

現時点でうがいの効果について評価は次のようなものです。

〇うがいは口の中のウイルスや菌を減らす

口の中を洗うことは、口の中にある菌やウイルスを流して減らす効果はり、実証されている。

ポビドンヨードには殺菌効果があるので、水だけのうがい以上に口の中にある菌やウイルスを流して減らす効果はある。

〇うがいは感染防止対策にならない

理由としては、新型コロナウイルスが口や鼻に入ってきて数分から10分ぐらいで粘膜の中に入り込んでしまう。

帰ってからうがいをしたとしても、ウイルスに感染した後でうがいをすることになる。

なお、うがい薬に細胞内に入ったウイルスを除去できる効果はない。

したがって感染予防は期待できない。

〇うがいをすることで重症化を防げるか?については不明

仮説として、口の中に新型コロナウイルスが溜ることが分かっている。

それが何らかの形で肺に入る可能性はある。

したがって、口の中の新型コロナウイルスを減らすことが出来れば、重症化を防ぐ可能性はあるかもしれない。

しかしながら、現段階では検証できていない。

個人的には、口の中になる新型コロナウイルスを減らしており、

体内の免疫細胞の働きを助けているともいえるのではないかと考えています。

〇うがいをすることで、他者への感染リスクを減らせる可能性はある

うがいは口の中の新型コロナウイルスを減らすことが確認されているので、

飛沫に付くウイルスを減らす可能性はある。

しかしながら、うがい後それがどれだけ継続するかは不明。

可能性の段階であり、詳しい事は分かっていない。

というような感じです。

慌てて、ポビドンヨード入りのうがい薬を買いにいかなければならないというものではなさそうです。

ただ、念のため水でうがいをしておくことは、おススメできそうです。

騒動が起こったのは、吉村知事の説明の仕方にあったような感じです。

4日の吉村知事が説明する時に、ポビドンヨードを使ったうがい薬でうがいをした場合とそでないうがいというような言い方をしたので、

ポビドンヨードの有無の有効性の実験をしているような印象を与えたことで、ポビドンヨード入りのうがい薬を買う人が殺到したという現象が発生した。

もう一度か書きますが、うがいをしたグループと、うがいをしなかったグループに分けたというのが実態です。

そのうがいをしたグループがたまたまポビドンヨード入りのうがい薬を使っていたような感じを受けます。

今回の実験参加者は41人しかいないので、あまり細かいグループに分けられなかった感じがします。

もし、うがいの有効性とポビドンヨードの有効性を確かめるなら、次の4つのグループで実験をして確かめてもらえるれば、うがいとうがい薬についての必要な知見が得られたと考えいます。

①うがいをしないグループ

②水だけでうがいをしたグループ

③ポビドンヨード無しのうがい薬

④ポビドンヨード有りのうがい薬

新型コロナウイルスの研究は日本ではあまり進んでいません。

今後の研究成果が出てくることを期待しましょう。

なお、うがい薬には、妊娠中の人、授乳中の人はだめなど使用上の注意がありますので、

お使いの場合は確認して使用してください。

・・・・・・・・ 8月5日

・・・ 👆目次

■最新研究:新型コロナに感染して抗体ができても、消えてしまう!

一度ウイルスに感染して抗体ができると、次は抗体があるので、そのウイルスを細胞内に侵入させない、つまり病気にかからないと言われています。

だからウイルスが体内に侵入して来ても、そのウイルスの抗体ができていれば大丈夫というのが一般的でした。

アメリカの女性歌手マドンナさんが、4月30日にインスタグラムに動画を投稿し、抗体検査で陽性だったことを報告し、

「だからあしたは、遠くまでドライブに行くわ。窓を開けて、新型コロナの空気を吸うの」

と喜んでいたというニュースを知ってる方も多いと思います。

しかし、その喜びは長くないことが最新の研究で分かってきました。

7月13日に発表された研究で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復した患者の再感染に対する免疫は、

数か月以内になくなる可能性があると報告されています。

イギリスのロンドン大学キングスカレッジの研究チームは、感染が確認された患者90人以上の抗体レベルを測定し、その変化を追跡調査したところ、

当初あった新型コロナの抗体が、調査開始の3か月後には、高レベルで持続している患者は、全体の16.7%にとどまり、

血流の中に検出可能な抗体が存在しない患者も数人いると報告しています。

インフルエンザなどに見られるように、抗体が2~3か月しか持続しない可能性があることを、今回の研究は示唆しています。

つまり、一度かかったから二度とかからない病気ではなく、何度でもかかる厄介な病気ということになります。

当初、国民の6割以上が感染し、国民に抗体ができれば新型コロナは収束していくという選択肢もあるように言われていましたが、

ワクチンを開発し、接種による収束という選択肢しかないようです。まさに’with コロナ’です。

この研究発表を受けて専門家は、抗体検査で陽性だった人でも「油断せずにソーシャル・ディスタンシング(対人距離の確保)や適切なマスクの着用などを続けるべきだ」としています。

・・・AFP=時事の記事より

・・・ 👆目次

■最新論文:新型コロナ空気感染の可能性を指摘、警鐘!

7月6日、世界の科学者239人が、新型コロナウイルスに関する共同意見書を発表し、

同ウイルスが2メートルをはるかに超える距離で空気感染する可能性があること指摘しています。

世界保健機関(WHO)などの当局に対し、空気感染に対する感染防止策が不十分として、見直すよう訴えています。

意見書はオーストラリア・クイーンズランド工科大学のリディア・モラウスカ教授が筆頭執筆者となり、英オックスフォード大学の学術誌「臨床感染症(CID)」に掲載されました。

科学者らは、ウイルスが空気中で数十メートル移動できることができ、新型コロナウイルスについても当てはまることが複数の感染事例の分析で示されたとしています。

対策として、屋内では換気を良くすること、高効率エアフィルターと紫外線ランプを導入すること、建物内や公共交通機関での混雑を避けることを推奨しています。

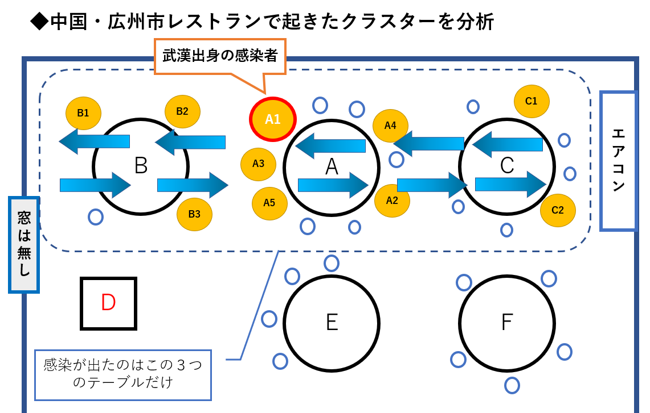

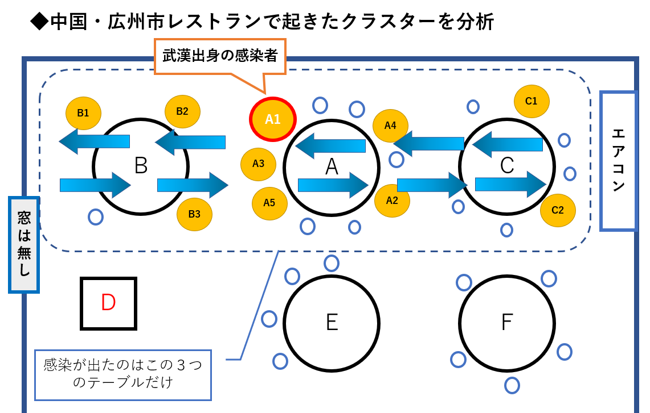

中国の広州市レストランで起きたクラスターはこの感染事例に当てはまるとしています。

感染者が同じ部屋に居続け、換気をしない場合、新型コロナウイルスがエアコンの風に乗って循環し、ウイルスの濃度が濃くなっていき、感染リスクが高まることになります。

イメージとしては、豪華客船ダイヤモンド・プリンセス号での感染拡大ですね。

空調を通じて感染が広がったと懸念されていましたが、空気感染を多くに人が認めるようになると、その説が真実味を帯びます。

そうなると船内で隔離するという判断は、間違いであったことになります。(この時は、空気感染はないとWHOも言ってました。今も認めていませんけど)

自社や自店のコロナリスクを回避すという意味では、新型コロナの空気感染ありきでの対応を考える必要があるでしょう。

・・・ 👆目次

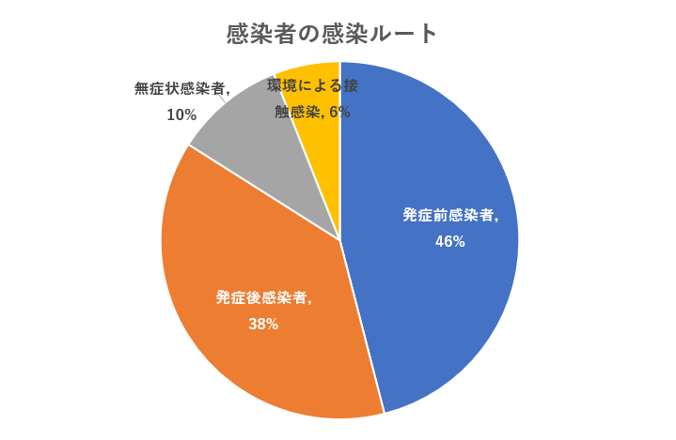

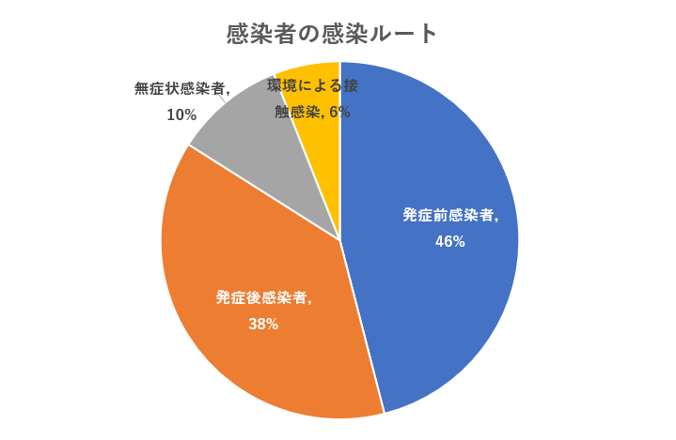

■最新研究:感染者の感染ルート分析

オックスフォード大学の研究者等は世界各地から集められたデータを基に感染の拡大ルートを分析した結果を論文にして、サイエンス誌に発表しています。

分析の結果、発症前の感染者と無症状感染者で十分に感染拡大が起こっていることが明らかにされました。

このことから無症状の新型コロナウイルス保菌者を早期発見し、早期隔離することが、感染拡大防止には極めて重要であることが改めて確認されたことになります。

この論文から言えることは、検温チェックで防止できるのは「発症後感染者」の38%ということになります。

そして除菌の徹底は「環境による接触感染」の6%です。

「発症前感染者」と「無症状感染者」の方は見た目は分からないので、店内に入ってくる可能性は高く、クラスターを発生させる可能性があるということを認識しておくことが大切です。

その感染リスクを抑える方法は、「発症前感染者」と「無症状感染者」のマスクの着用ということになります。

しかしながら現時点では見分けることができないので、全員のマスク着用という対応をするしかないでしょう。

・・・6月15日羽鳥慎一モーニングショーより

・・・ 👆目次

■厚生労働省:退院基準の再変更

厚生労働省は6月12日に新たな通知を出し、新たな知見に基づき、これまで退院基準を再度変更しました。

◎新型コロナウイルス感染症の有症状患者

従来:「発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」

今後:「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」

と改めました。

◎新型コロナウイルス感染症の無症状患者

従来:「陽性確認の検体採取日(以下、単に検体採取日とする)から14日間経過した場合

に退院可能」

今後:「検体採取日から10日間経過に退院可能」

:「検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確

認した場合に退院可能」

と基準1つ増やしました。

新たな知見とは、発症から10日経つと他者への感染リスクが大幅に減少するというものです。

新型コロナウイルスを持っていても他者へ感染させなければ隔離しておく必要がないからです。

参考資料:厚生労働省の資料

参考資料:Gem Medのニュース

退院基準が緩和されると病院の負担も少なくなると同時に、患者としても新型コロナウイルスの感染負担は少なくなります。

感染負担が少なくなれば、必要以上の自粛をする人が少なくなります。

店舗にお客様が戻りやすくなるので、退院基準の緩和変更は歓迎すべき事柄です。

関連情報:◇最新研究 感染者『隔離2週間』に疑問の声

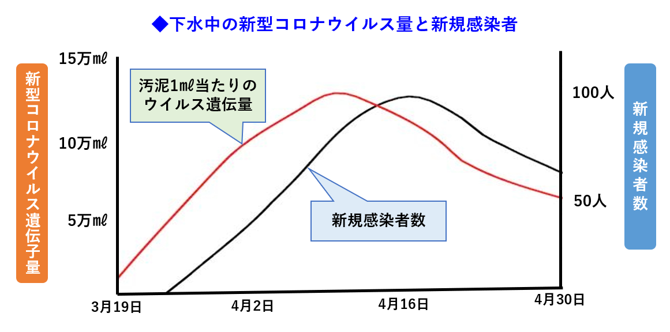

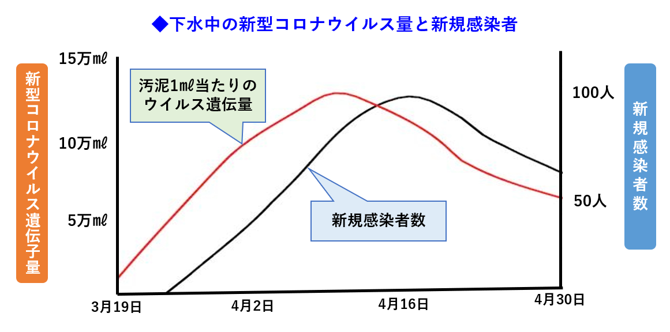

■最新研究:下水を分析すれば1週間後の感染状況が分かる!?

米イェール大学の研究チームの報告(5月22日)で、下水の中の新型コロナウイルスのRNAの量を分析すると、新型コロナウイルスの感染者数や入院患者数がある程度予測できることが分かったとのことです。

同チームは、2020年3月19日から5月1日まで、人口約20万人の下水を処理する米コネチカット州ニューヘイブンの下水処理場で下水汚泥試料を毎日採取し、

新型コロナウイルスのRNAを抽出し、下水汚泥に含まれる新型コロナウイルスのRNAの濃度と、この地域で確認された新型コロナウイルスの感染者数や入院患者数との関係を調べた。

その結果、下水汚泥に含まれる新型コロナウイルスのRNAの濃度は、時間差があったものの、新型コロナウイルス感染症の流行曲線や地域の医療機関の入院患者数と高い相関が認められたとしている。

(先行指標になりうる)

この研究の画期的なところは、新型コロナウイルスに感染したばかりの人、無症状の人の存在も把握できることです。

感染して体に中に新型コロナウイルスをもっている人に応じて増えるので、症状が出てきて対応が迫られる前に手が打てることになります。

感染者が増える(感染者が顕在化する)7日前にウイルス量の増加が確認されているようです。

このような調査は、豪クイーンズランド州や仏パリでも実施されており、東京都もこれを早期警戒システムとしての活用を考えているようです。

ちなみにこの検査は簡単に行うことができ、検査結果は5時間ほどでわかります。

全国で実施すれば、地域ごとに感染者の有無が証明され、新型コロナ対策が効果的に行える可能性があります。

・・・ 👆目次

■文部科学省:次亜塩素酸水の学校での使用に注意喚起

6月4日、新型コロナウイルスの消毒を目的とした次亜塩素酸水の噴霧について、文部科学省は児童生徒がいる空間では行わないよう、全国の教育委員会などに注意喚起した。

新型コロナウイルスに対する有効性が十分確認されていないうえ、世界保健機関(WHO)が「消毒剤を人体に噴霧することは推奨しない」としていることが根拠となっている。

参考資料:次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水

■最新研究:エアコン風に要注意

感染拡大の原因の一つとして、エアコンの風が関係していると考えられている。

シンガポールは4月以降、感染者が急拡大しています。

シンガポールは暑くエアコンは必需品で、かなり強く効かしています。

感染者は主に「3密」状態で寮などで暮らしている外国人労働者です。

感染の約9割を占めており、原因は寮で共同で使うエアコンにあると考えられています。

シンガポール国立大学のシュ・リ・ヤン准教授は

「シンガポールでは特に暑い季節はエアコンは無くてはならないもの。

しかし湿度が低く涼しい密閉空間は新型コロナ感染拡大を手助けするかもしれない。

窓やドアを開けておきましょう」と話しています。

MARSの時の院内感染の時もエアコンのフィルターにウイルスがびっしりついていた。(白鳳大学 岡田晴恵教授)

〇中国・広州市レストランで起きたクラスター分析

広州市のレストランで発生したくレスターを分析した最終報告書によると。

クラスターを発生させる要因になったものは、エアコンの風という報告をしている。

武漢出身のA1さんの飛沫がエアコンの風に乗りBテーブルへ、そして壁で跳ね返りBテーブルからAテーブルへ、そしてCテーブルへとエアコンの風で運ばれていった。

そしてその風がエアコンに吸い込まれ、CテーブルからAテーブルへと循環していった。

その結果、エアコン風の通り道にあたる人が、次々に感染していった。

研究チームは、ウイルスの拡散を防ぐためにテーブルの間隔を広くし、換気できるように改善することを勧めるとしている。

〇エアコンを使う時のポイント

1時間に5分の換気を2回

換気をする時はエアコンをつけっぱなしにした方が、換気のたびに切るよりも消費電力量は小さい。(ダイキン工業広報部担当者)

・・・6月2日羽鳥慎一モーニングショーより

・・・ 👆目次

■厚生労働省:唾液によるPCR検査を認める

6月2日から唾液によるPCR検査を有効とし、厚労省は保険適用の対象として認めると加藤厚労大臣が発表しました。

発熱などの症状発症から9日以内の有症状者を対象とした唾液PCR検査を承認・保険適用しました。

これまでのPCR検査では、検体として主に鼻咽頭ぬぐい液が用いられてきました。

しかしながら、鼻咽頭の奥に綿棒を差し込む際に、くしゃみやせきを誘発してしまう可能性が高く、検体採取時の医療従事者の感染リスクが問題となっていたのですが、

この決定でリスクが一挙に軽減されることになります。

■厚生労働省:退院基準の変更

5月29日より、原則として発症から2週間、症状回復後72時間経てば、PCR検査なしで退院が可能になる。

要するに入院期間が短くなるということです。

<これからの退院の基準>

①発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快※から72時間経過した場合(原則)

②発症日から10日経過以前に症状軽快※し、症状軽快してから24時間経過後にPCR検査で陰性が確認され、その後、24時間以後に再度の陰性が確認された場合

※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状態。

<基準変更の根拠>

国内外の研究で、発症から10日程度経てば、ウイルスが検出されても、ほとんど感染する力がないことが分かったので。

参考資料:厚生労働省の資料

<これまでは退院の基準>、

●摂氏37.5度以上の発熱が24時間ない

●呼吸器症状が改善傾向である

●24時間後にPCR検査で陰性が確認され、そこから24時間以後に再度の陰性が確認される

という3要件が必要とされていました。

・・・ 👆目次

■厚生労働省:濃厚接触者 全員PCR検査へと方針転換

5月29日厚生労働省は、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は症状の有無にかかわらず全員PCR検査を実施すると発表した。

現在の基準では、濃厚接触者のうち発熱や呼吸器症状がある場合や医療従事者の場合に限ってPCR検査を実施していた。(消極的PCR検査)

ただ、国内外の研究で発症2~3日前から第三者へ感染している事例が報告され、無症状でも感染性が認められることが判明している。

これを受けて、速やかに感染者を把握するため、今後は濃厚接触者全員にPCR検査を実施するという方針に改めた。(積極的PCR検査)

・・・ 👆目次

■経済産業省:次亜塩素酸水の除菌効果は確認されず

5月29日経済産業省は次亜塩素酸水は新型コロナウイルスの除菌に効果があると言われているが、

経済産業省が検査を委託している機関からいまだに効果は確認されていないということを受けて、注意関係の発表をしています。

新型コロナ商売として、アルコール消毒液の不足から、次亜塩素酸水の除菌効果を売りにした製品が市中に出回っているための注意喚起。

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは別ものであり、次亜塩素酸ナトリウムに関しては除菌効果は認められているが、取り扱いには注意が必要です。

参考資料:新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します(経済産業省)

参考資料:次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウム液の違い│よく似た名前でも全くの別物

参考資料:次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水

・・・ 👆目次

■最新研究:新型コロナウイルスは舌から体内へ入り込む!?

新型コロナウイルスは細胞のACE2受容体と結合して、細胞内に侵入することが分かっています。

最新研究で、ACE2受容体が舌や唾液腺に集まっており、新型コロナウイルスは口内に溜まりやすいことが分かった。

香港大学が感染者23人からデータを取った結果、

発症初期から30日間。感染者の唾液から新型コロナウイルスが検出され続けていることが判明した。

<唾液による感染事例>

〇中国武漢:万家宴(4万世帯以上が料理を持ち寄り歓談⇒87人感染

〇イラン:モスク(寺院)の柱や壁に唇をつけて祈る習慣⇒ついた唾液で感染拡大

〇日本沖縄:軍用地等地主会会議 約30人が出席。マスク10人⇒8人が感染

唾液は1日に1.5ℓと大量に出るので、周囲に与える影響は大きい。

密集のイメージが強い満員電車より、唾液が飛びやすい食事や会議の方が感染リスクは高い推測される(鶴見大学 花田信弘教授)。

・・・5月26日羽鳥慎一モーニングショーより

・・・ 👆目次

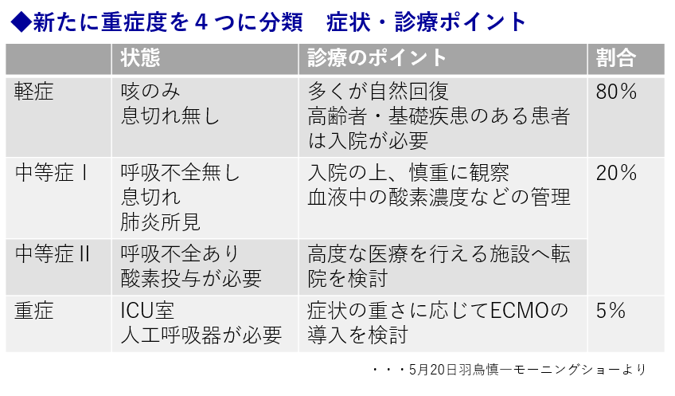

■新型コロナウイルス感染症の診療の手引き 第2版

5月18日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、新型コロナウイルス感染症の診療の手引き第2版が出されました。

この手引きは医療関係者向けですが、用語の定義などが明確であり、新型コロナウイルス感染症について詳しく知りたい人には有用だと思います。

参考資料:新型コロナウイルス感染症の診療の手引き 第2版

・・・ 👆目次

■最新研究 感染者『隔離2週間』に疑問の声

海外の報告では発症から1週間経てば、他の人に感染させるリスクはほぼなくなる(名古屋大学 小島勢二名誉教授)

<台湾からの報告>

1次感染者100人を調査、1次感染者と濃厚接触した人が2761人、その中で2次感染をした人が22人いた。

その22人について、1次感染者の感染経過と2次感染者の感染時期を調査した結果、1次感染者発症から6日目以降に感染した人はいなかった。

感染経過と感染者の数は上の図のようになっており、発症前後がもっとも感染力が高いことが分かる。

しかし、その感染力は急速にダウンし、6日目以降にはこの調査では感染した人はいなかった。

<ドイツからの報告>

ドイツでは分離培養調査(他人にどれくらい感染させる力があるのかを調べるもの)を実施。

調査報告では、発症診断直後が最も感染リスクが高く、その後日を経るごとに減少し、8日目以降感染力を失うとしています。

<台湾での感染者隔離状況>

台湾では自国の研究と海外の研究を踏まえ、『発症後1週間を経過し、病状が悪化する恐れが無ければ、隔離せず、自宅療養を勧める』ということにしています。

無駄な隔離を無くし、社会復帰を早める。ちなみにインフルエンザは、5日経過すれば感染力を失うので、5日自宅で休めば職場復帰が可能としています。

・・・5月19日羽鳥慎一モーニングショーより

・・・ 👆目次

■一言

新型コロナウイルスについては新しい知見が出てきており、それに合わせて基準などが変わってきています。

最新の情報を基に新型コロナ対策を考えることが大切です。

このコーナーを作るあたり、羽鳥慎一モーニングショーの中で紹介されているものは信用ができると判断し、引用しています。

信用できると判断したのは、おそらくこうだろうと推測で間違った事実を報道したとき、翌日のすぐに番組の中でコメンテーターが謝罪をし、訂正したところを見かけたからです。

★・・・トップ